創醸400年の櫻正宗が仕掛ける「まろや燗」。新しい"ちょい足し"燗酒で、日本酒はもっと自由になる

「日本酒は好きだけど、燗酒は少し苦手…」

「あの独特のアルコール感がどうも…」

そんな風に感じている方は、意外と多いのではないでしょうか。かく言う私も、長年日本酒を取材する中で、そうした声に幾度となく耳を傾けてきました。そして、燗酒の奥深さを知る一方で、その第一歩を踏み出せない方がいることも事実だと感じています。

しかし、もしその「苦手意識」を吹き飛ばすような、まったく新しい燗酒の世界があったとしたら?

その画期的な提案が、400年の歴史を誇る神戸・灘の老舗酒蔵「櫻正宗」から示されました。

去る2025年11月20日、都内で櫻正宗の創醸400年記念事業に関する記者発表会が開かれ、私もその末席に座していました。そこで発表されたのは、これまでの常識を覆す、まったく新しい飲み方の提案。その名も「まろや燗(まろやかん)」です。

これは単なる新商品発表ではない、日本酒文化の新たな扉を開く挑戦。その全貌を、現場の熱気とともにお届けします。

「創業」ではなく「創醸」。400年の歴史の証

-

櫻正宗 代表取締役社長の山邑 太左衛門さん

発表会の冒頭、代表取締役社長である11代目当主の山邑 太左衛門(やまむら たざえもん)さんは、まずこう語りました。

「400年もの間、酒造りを続けてこられたのは、ひとえに皆様のおかげです。だからこそ、この節目に業界全体に恩返しができないかと考えました」。

ここで特筆すべきは、櫻正宗が掲げるのが事業の開始を指す「創業」ではなく、酒造りを始めた年とする「創醸」である点です。その根拠は、大阪市此花区にある正蓮寺の古文書にあります。1625年(寛永2年)、櫻正宗の祖先である山邑家が寺の建立に尽力し、その際に余剰米で酒造りを行い奉納したという記録が残っているのです。この歴史的史実こそが、「創醸400年」の礎となっています。

日本初!水っぽさを解決した「まろや燗」とは?

そもそも燗酒は、体を内側から温め、体温に近いことで吸収も穏やか。少量でも満足感を得やすいため、結果的に体に優しく飲めるという大きな魅力があります。そして、ホットワインや老酒など温かいお酒は世界に数あれど、「ぬる燗」や「熱燗」といったように、温度帯を繊細に変えて味わいの違いを探求する文化は、世界でも類を見ない日本酒ならではのものです。

プレゼンテーションを行った取締役兼丹波杜氏の原田 徳英(はらだ とくひで)さんは、そんな日本が誇るべき燗酒の文化で、新しい楽しみ方を提案したい、と熱く語ります。

「最近は低アルコールの日本酒も増えましたが、その多くは冷酒で飲むタイプ。この素晴らしい燗酒の世界でも、低アルコールで美味しく楽しめたら、もっとファンが増えるのではないかと考えたのです」

確かに、低アルコール酒を温めると味が薄まり、水っぽくなるのが長年の課題でした。「まろや燗」は、その課題を「ちょい足し」と、そして常識を覆す「高めの温度設定」という科学的アプローチで見事に解決したのです。

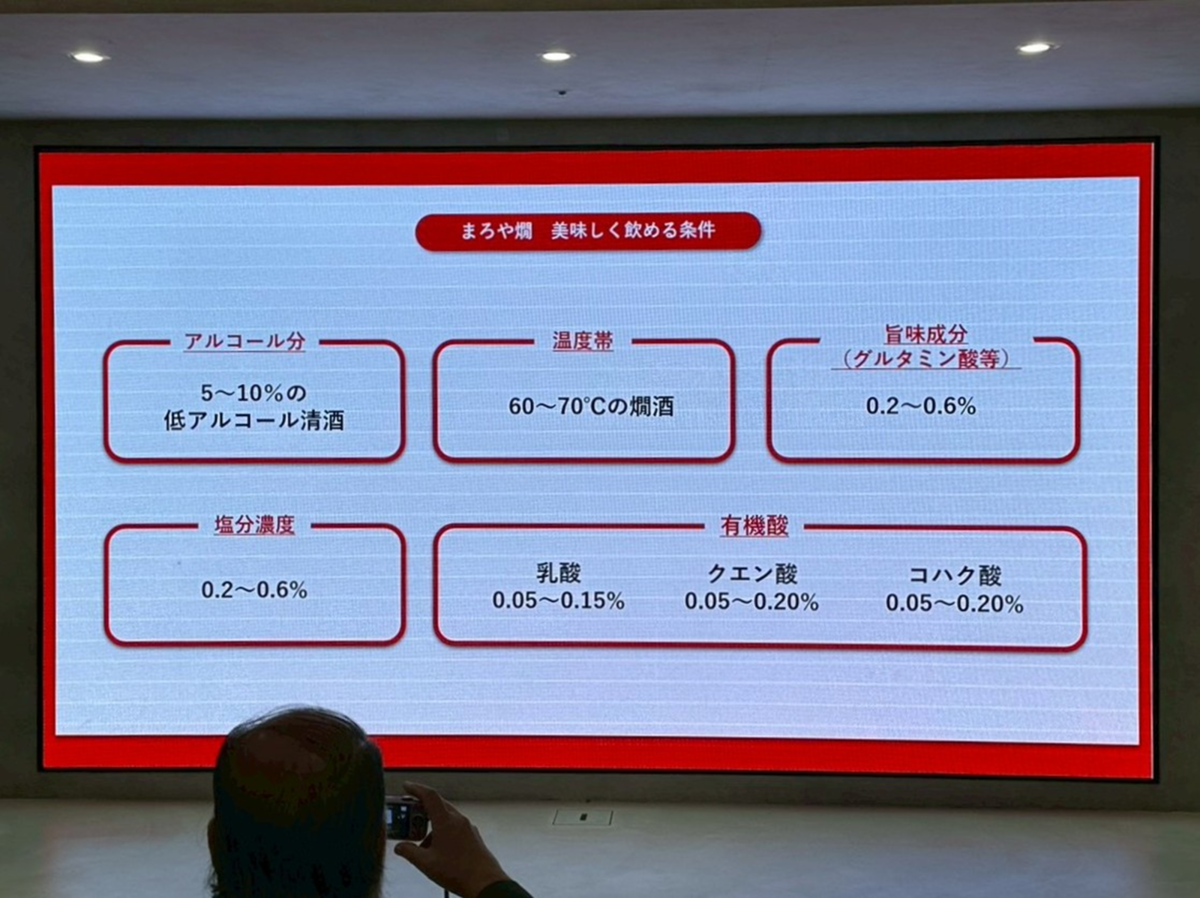

美味しくなる燗酒「魔法の条件」

「まろや燗」が美味しくなる条件は、とてもシンプル。

- アルコール分: 5~10%の低アルコール清酒

- 温度帯: 60~70℃の熱めの燗

- ちょい足し: 旨味(グルタミン酸等)、塩分、有機酸を持つもの(梅干し、塩昆布、かつお節など)

「低アルコールの日本酒を熱めに温めて、うまみと塩気、酸味のあるものを少し加える」たったこれだけで、驚くほど味わい深い一杯が完成します。

おうちで簡単!「まろや燗」の作り方

【ステップ1】低アルコール日本酒を用意する

市販の低アルコール日本酒を探すのも良いですが、手元にある一般的な日本酒(アルコール度数15~16度)に水を加えて(加水して)作ることもできます。一般的な日本酒(四合瓶・720ml)の場合、例えば15度のお酒なら水を360ml加えると、目安となる10%になりますよ

【ステップ2】常識より熱めの60~70℃に温める

これこそが「まろや燗」の最大のコツかもしれません。一般的な燗酒(50℃前後)よりかなり熱めの60~70℃という温度が、低アルコールでも香りを豊かに立たせ、満足感のある味わいを生み出す重要なポイントなのです。

【ステップ3】好きな具材を「ちょい足し」!

梅干し、塩昆布、かつお節など、お好みのものを入れて完成です!

400年の技を結集した記念酒「秘蔵」も

今回の記念事業は「まろや燗」だけではありません。400年の節目を祝う、特別な記念酒「櫻正宗 創醸四百年記念酒 秘蔵」も発表されました。これは、清酒から造ったアルコールを別の清酒もろみに加えて醸し、その後、樫樽やタンクなどで19年間もの歳月をかけて熟成させたという、唯一無二のお酒です。アルコール度数は28度。ウイスキーのような重厚感と、日本酒ならではの米のうまみが同居した、まったく新しい味わいが楽しめます。400周年にちなみ、400本限定、価格は4万円(税抜)で、売上の一部は社会貢献活動に寄付されるとのことです。

ライターが斬り込む!質疑応答で見えた「まろや燗」の奥深さ

発表会後の質疑応答は、メディア関係者の熱心な質問が飛び交う、非常に活発なものとなりました。私も、いちジャーナリストとして気になる点をいくつか質問させていただきました。そのやり取りから、「まろや燗」のさらなる可能性が見えてきました。

「この『美味しくなる条件』は、どのように見つけ出したのですか?」

私のこの質問に、原田杜氏は「これは外部の機関と共同研究したものではなく、約20年前のアイデアを元に、今年に入ってから全て自社で開発と検証を重ねて導き出しました」と答えました。400年の歴史に甘んじることなく、新たな味わいを追求する蔵人の探究心には、ただただ頭が下がる思いです。

「まろや燗に合う、専用の低アルコール酒を造る予定は?」

これに対しては「現時点ではありませんが、どんな味わいの日本酒でも、加水して試していただくことで、また違ったバラエティが生まれると考えています」とのこと。特定の酒に縛られず、飲み手が自由にアレンジできる楽しみを残している点に、この提案の懐の深さを感じました。

ジャーナリストも唸った!その味わいに感動

-

向かって右側が「梅」入り、左が「かつお節」入りのまろや燗

さて、お待ちかねの試飲タイム。「まろや燗」を口にした瞬間、思わず「うまい!」と声が漏れました。特に心を掴まれたのは「塩昆布」。だしのようなどっしりとしたうまみが体に染みわたり、これだけで延々と飲んでいられそうです。ここに梅干しをちょい足ししてもいいかも?!

体がじんわり温まり、ゆるやかに酔いが回る。この心地よさは、多くの人に体験してほしい新しい感覚です。

特許は独占のためじゃない。櫻正宗の心意気

この画期的な「まろや燗」は、製法特許を出願中。しかし、それは決して独占のためではないと原田杜氏役は強調します。

「他の誰かに権利を取られて皆さんが自由に楽しめなくなるのを防ぐためです。個人や飲食店が楽しむのは大歓迎。業界全体が盛り上がることが私たちの願いです」。この姿勢に、老舗の風格と日本酒への深い愛を感じずにはいられませんでした。

まとめ:日常の「ハレの日」に寄り添う新しいカタチ

櫻正宗の挑戦は、飲み方の提案だけにとどまりません。

これまでお祝い事など人々の「ハレの日」に寄り添ってきた歴史を背景に、「ハレ飲み部」という新しいプロジェクトも始動させました。これは、人生の大きな節目だけでなく、「美味しいものができた」「仕事が一区切りついた」といった、日常の中の“ちょっと特別な時間”を日本酒とともに楽しもう、という素敵な提案です。特設サイトやSNSキャンペーンなどを通じて、私たちの日々に日本酒が寄り添うきっかけを、これからもたくさん作ってくれることでしょう。

▶︎櫻正宗 創醸400年 特設サイト「ハレ飲み部」はこちら https://sakuramasamune-400th.com/

「まろや燗」という新しい飲み方と、「ハレ飲み部」という新しい時間の過ごし方。櫻正宗の挑戦は、日本酒がもっと自由に、もっと楽しく味わえる飲み物なのだと、改めて私たちに教えてくれました。この新しい文化が、日本酒の未来を明るく照らす一筋の光となることを、私は確信しています。

あなたも、今夜さっそく試してみませんか?

<今回ご紹介した酒蔵>

櫻正宗株式会社

公式ホームページ:https://www.sakuramasamune.co.jp/

関連記事