「灘の男酒・伏見の女酒」は科学だった!「GI」で日本酒の未来はどう変わるのか?【イベントレポート】

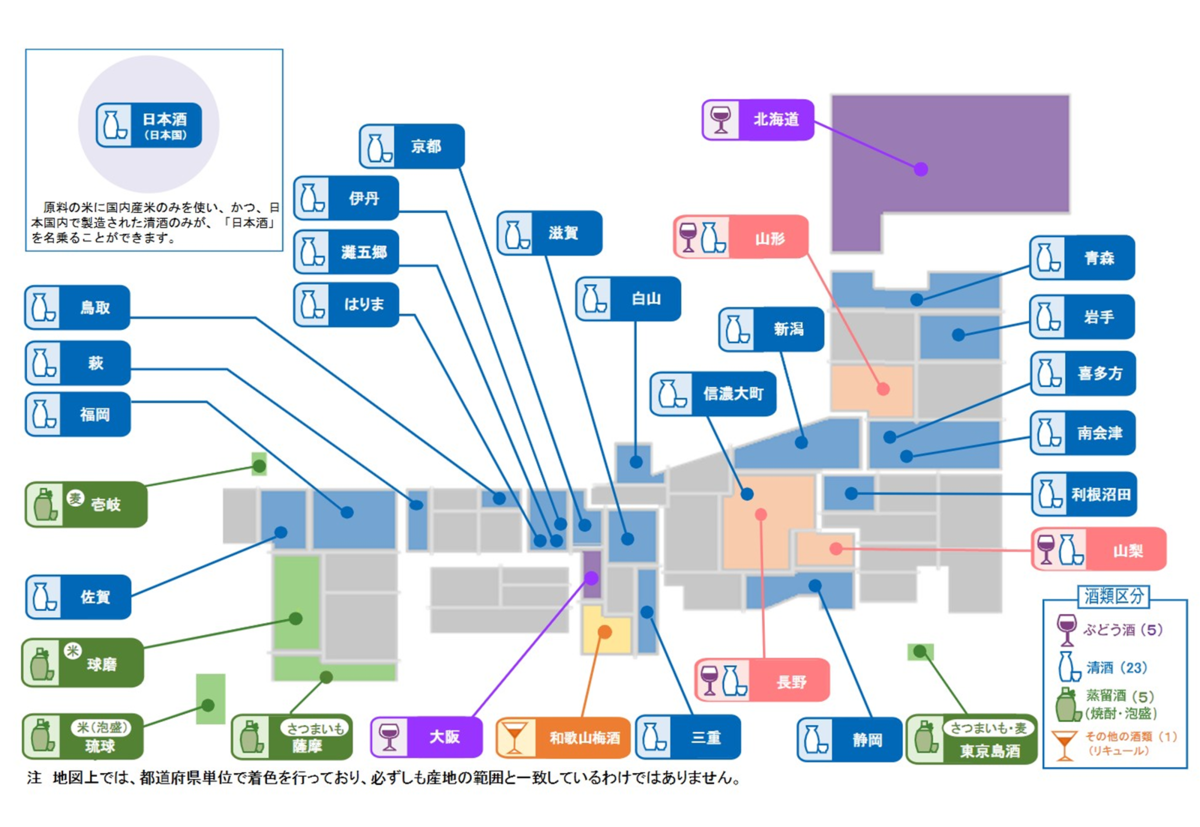

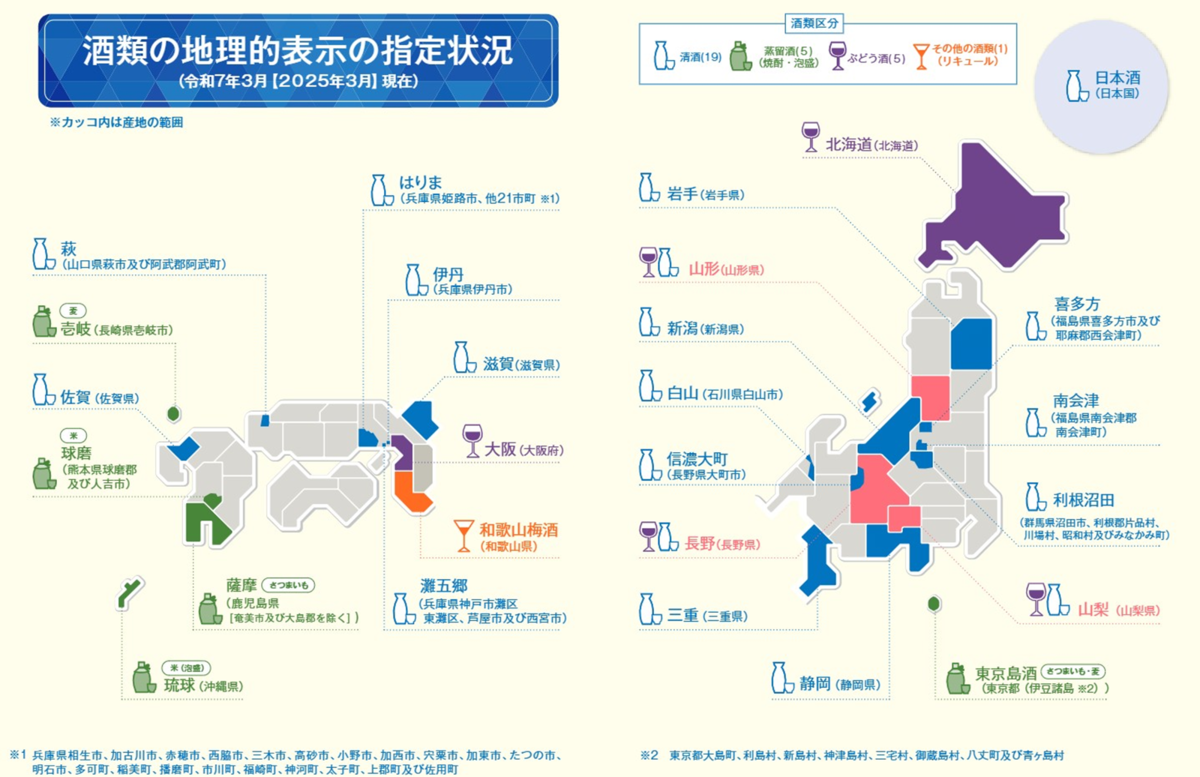

いつも同じような日本酒を選んでいませんか?今、ワインの「ボルドー」のように、産地を保証する「GI(地理的表示)」が日本酒選びの新常識になろうとしています。

先日、国税局主催のイベント『GIが拓く日本酒と日本ワインの新市場』を取材しました。そこで語られたのは、"おいしさの科学"と、日本の品質を守るための国の本気の戦略でした。

この記事を読めば、GIがなぜ重要なのか、そしてあなたの次の一本がもっと美味しく、もっと楽しくなる理由がわかります。

国の本気が見えた、異例のイベント

11月20日(木)、私はさいたまスーパーアリーナで開かれた関東信越国税局主催のイベント「GIが拓く日本酒と日本ワインの新市場」の取材に訪れました。国税局が主体となり、管轄6県(茨城、栃木、群馬、埼玉、新潟、長野)のGI認定酒を一堂に会してPRする。このような大規模イベントは、私の知る限り初めてのことです。

-

開会の挨拶をする関東信越国税局 局長の中村稔さん

これは、国がGIの推進、ひいては日本産酒類のブランド価値向上と輸出促進に本腰を入れていることの明確な表れと言えるでしょう。

2024年、「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことは、日本の酒造りが世界的な文化遺産として認められたことを意味します。しかし、その価値を国際社会で守り、伝えていくためには「世界共通言語」が必要です。その役割を担うのが、まさにGIなのです。

一方で、「GIなんて意味がない」「税金の無駄遣いだ」といった声が聞かれるのも事実。本当にそうなのでしょうか? 今回のイベントは、そうした疑問に答えを提示し、日本酒の未来を考える上で極めて重要な示唆に富んでいました。

おいしさの秘密は科学にあった!専門家が解き明かす「テロワール」の正体

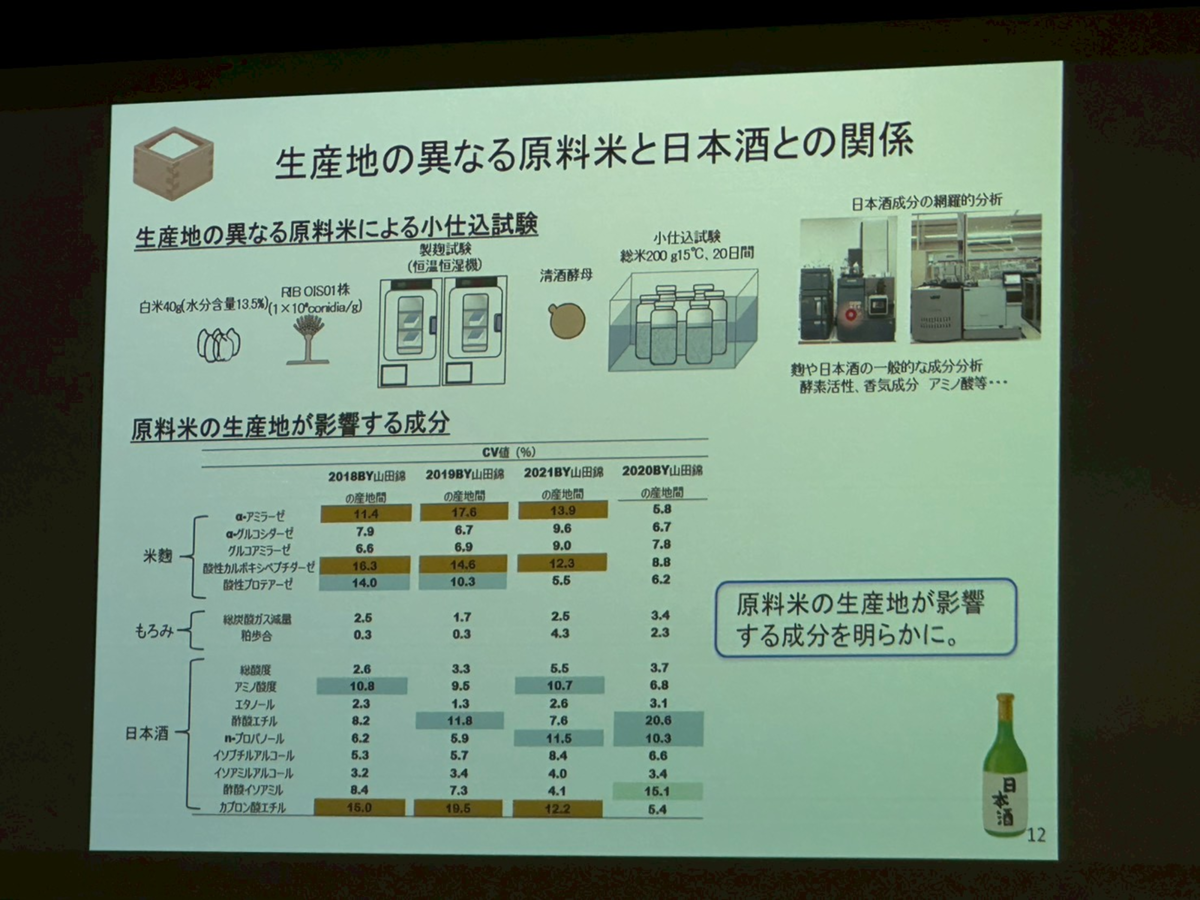

最初のプログラムは、酒類総合研究所の福田央理事長による基調講演でした。これが実に刺激的で、「なぜ、その土地のお酒は美味しいのか?」という問いに、科学的データをもって明快に答えてくれたのです。お酒の席でつい話したくなるような「目から鱗」の情報を、少し詳しくご紹介します。

「灘の男酒、伏見の女酒」は、ミネラルが生む発酵のドラマ

「灘の男酒、伏見の女酒」という言葉は有名ですが、その違いは水の硬度、つまりミネラル含有量の差にあります。福田理事長によれば、カルシウムやマグネシウムといったミネラルは、麹の酵素の働きを助けたり、酵母の増殖や発酵を促進したりする重要な役割を担います。

- 灘(兵庫)の水(硬水): 豊富なミネラルが酵母を"応援"し、発酵が力強く短期間で進みます。そのため、キレのある辛口の酒質になりやすいのです。

- 伏見(京都)の水(軟水): ミネラルが少ないため、酵母はゆっくりと穏やかに発酵を進めます。結果として、なめらかで優しい香味の酒質が生まれます。

これは単なるイメージではなく、水という自然環境が酒質に直接影響を与える科学的な事実なのです。

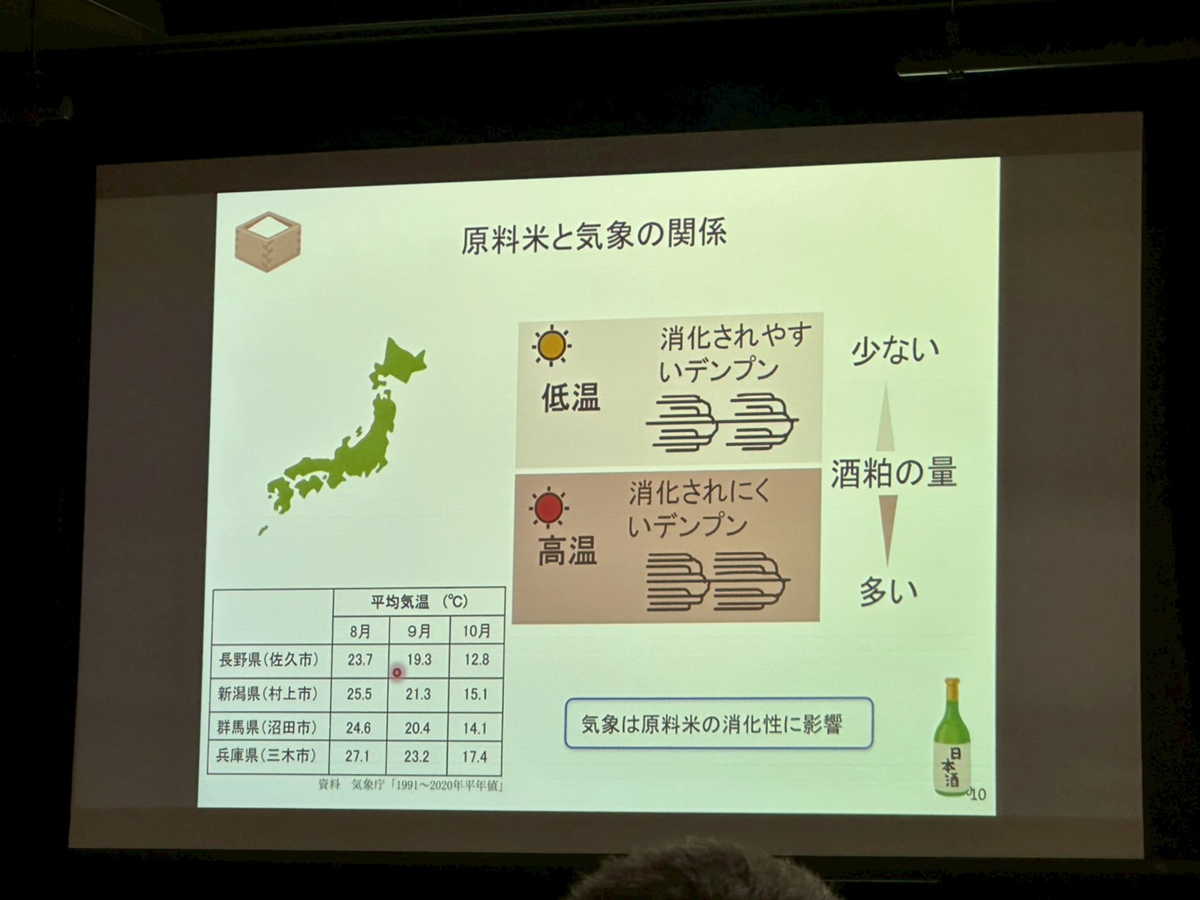

夏の気温が、酒の香りと味わいをデザインする

さらに驚いたのは、米が育つ夏の気候が酒の成分を左右するという話でした。米の主成分であるデンプンの構造は、稲が実る「登熟期」の平均気温によって変化します。

- 平均気温が高い夏: 消化されにくい(溶けにくい)硬いデンプン構造になります。

- 平均気温が低い夏: 消化されやすい(溶けやすい)柔らかいデンプン構造になります。

溶けにくい米で酒を造ると、酒粕が多くなり、華やかな香りの元となる成分(カプロン酸エチルなど)が少なくなる傾向があります。逆に溶けやすい米は、香りが豊かになる傾向があるとのこと。産地の気候風土が、米のでんぷん構造というミクロのレベルで酒質に影響を与えているのです。

GIとは、こうした土地の個性を科学的な裏付けと共に保護し、表示する制度なのだと、深く納得させられました。

「GIは日本の品質を守る防波堤」生産者の本音から見えた未来

パネルディスカッションでは、実際にGIに取り組む生産者や専門家の生の声から、確かな手応えが伝わってきました。

「GI利根沼田」の永井酒造・永井則吉さんは、地域内での変化を語ります。「GIによって地域の4蔵の連携がさらに強まり、地元農家とのコミュニケーションも密になりました。お酒はあえて地域に来ないと買えないようにしたことで、逆に売上は向上。ストーリーを伝えるテイスティングルームは、半年先まで予約が埋まるほどの人気です」。GIが地域の経済を活性化させる好循環を生んでいるのです。

また、90もの蔵元が加盟する「GI新潟」の尾畑酒造・尾畑留美子さんは、「GIができたことで、県全体としての一体感と信頼が生まれた」と話します。「海外プロモーションでも『GI新潟』という看板は非常に有効です。特に当社のような離島の蔵にとっては、『佐渡島』というテロワールを伝える上で大きなアドバンテージになっています」。

こうした造り手の想いを、消費者代表として受け止めたのが日本酒スタイリストの島田律子さんです。「今、どの日本酒も美味しくて選ぶのが難しい時代。そんな時、GIは素晴らしい指標になります。難しく考えず、“この土地でしか造れない特別な味わいの証”と捉えるだけで、お酒選びはもっと楽しくなるはずです」と、GIが消費者にとっても大きなメリットがあることを強調しました。

そして、こうした国内での手応えに加え、私の心に最も強く響いたのは、有旅ワイナリーの田中啓さんの言葉でした。ソムリエ出身でもある田中さんは、グローバルな視点からGIのもう一つの重要な役割を訴えました。

-

旅ワイナリーの田中啓さん

ソムリエ出身でもある田中さんは、グローバルな視点からGIの重要性をこう訴えました。

「正直、今の市場には本当にピンからキリまで、色々な品質のワインが出回っています。GIがないと、海外から見て『日本のワインは基準が甘い国だ』と見られかねません。基準が曖昧だと、質の低いものが海外から入ってきたり、あるいは日本の質の低いものがそのまま輸出されたりしてしまう。GIは消費者に対して『最低限、安心できる品質ですよ』という基準を示すと同時に、海外になめられないため、日本のワイン産業全体の信頼を守るために絶対に必要なんです」

これは、日本酒にも全く同じことが言えます。輸出量が過去最高を更新し続ける今、海外で「Japanese Sake」と名乗る粗悪品が出回るリスクは常に存在します。GIは、品質の最低ラインを保証し、国全体のブランドイメージを守るための「防波堤」としての役割を担っているのです。

なぜ今、GIなのか? ジャーナリストが見た「未来への投資」

今回の取材を通して、私はGIの必要性を改めて確信しました。

まず忘れてはならないのは、「日本酒」という名称そのものが、国が定めた最も大きなGIであるという事実です。「国内産の米と水で、国内で造られた清酒」だけが「日本酒」と名乗れます。このルールがあるからこそ、私たちは安心して日本酒を手に取れるし、世界も「日本酒」ブランドを信頼してくれるのです。

地域ごとのGIは、この大きな枠組みの中で、さらに細やかな個性を保証するものです。確かに、地域によって基準の厳格さに差があるという課題はあります。しかしそれは、各地域が「自分たちの土地らしさとは何か」を必死に考え、模索している過程の表れでもあるのです。

GIへの批判は、短期的な視点に陥りがちです。しかし、ユネスコ無形文化遺産登録という歴史的な節目を迎え、国を挙げて輸出を強化する今、国際標準であるGIの活用は避けて通れません。これは単なるコストではなく、日本の大切な文化と産業を100年先、200年先に繋いでいくための、極めて重要な「未来への投資」なのです。

次にあなたが日本酒を選ぶとき、ぜひラベルの「GI」マークを探してみてください。それは、その一杯に込められた土地の物語と、日本の品質を守ろうとする造り手たちの誇りの証なのですから。

開催概要・登壇者

イベント名

GIが拓く日本酒と日本ワインの新市場~地域ブランドを活かした差別化戦略~

- 主催: 関東信越国税局

- 共催: 独立行政法人酒類総合研究所

- 日時: 2025年11月20日(木)

- 会場: さいたまスーパーアリーナ TOIRO

登壇者(敬称略)

- 主催者挨拶

・ 中村 稔(関東信越国税局 局長) - 基調講演

- 福田 央(独立行政法人酒類総合研究所 理事長)

- パネルディスカッション「GIがつなぐ地域資源とビジネス」

- モデレーター:

- 石渡 英和(いくひ合同会社 代表社員CEO)

- パネリスト:

- 永井 則吉(永井酒造株式会社 代表取締役社長)

- 尾畑 留美子(尾畑酒造株式会社 専務取締役)

- 田中 啓(株式会社有旅ワイナリー 代表取締役)

- 島田 律子(日本酒スタイリスト)

- モデレーター:

<参考>

国税庁 酒類の地理的表示について

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/chiriteki.htm

お酒の地理的表示(GI)ガイドブック(国税庁・日本語版

)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sake/0022003-186_01.pdf

関連記事