LA発 Sawtelle Sake(ソーテル・サケ)は"未来"を醸す。開拓者たちが拓く、日本酒の新時代

突き抜けるような青空が続く9月のロサンゼルス(LA)。ドジャース・大谷翔平選手のホームランのニュースが連日飛び交う活気に満ちた街で、私はある訪問を心待ちにしていました。

この旅が決まった時から、アメリカの友人が「面白いSAKEの醸造所があるから、一緒に行こう」と誘ってくれていたのです。この旅の、大きな目的の一つでした。

その名は「Sawtelle Sake(ソーテル・サケ)」。

2019年に創業した彼らは、当初、資金的な事情から麹室と醸造所が100kmも離れた2拠点で酒造りをしていました。その後、2024年の春についに念願の醸造所をこの場所に構え、すべての工程を一か所で行える体制を整えたのです。現在の場所に移り、最初に仕込まれた酒が搾られたのが2025年の6月。まさに、新たな歴史が始まったばかりでした。

Sawtelle Sake(ソーテル・サケ)

その名は、ロサンゼルスのダウンタウンとサンタモニカの間に位置する町、「Sawtelle(ソーテル)」に由来します。かつて「リトル大阪」とも呼ばれたこの場所は、戦時下の苦難の時代を乗り越え、日系の人々が再び根を下ろして今日の賑わいを築き上げた、復興の歴史を持つ町です。Sawtelle Sakeは、創業したはじめのころ、この町でSAKE造りの要である麹づくりをしていたことから、その歴史と文化に想いをよせ、この名をつけたそうです。

-

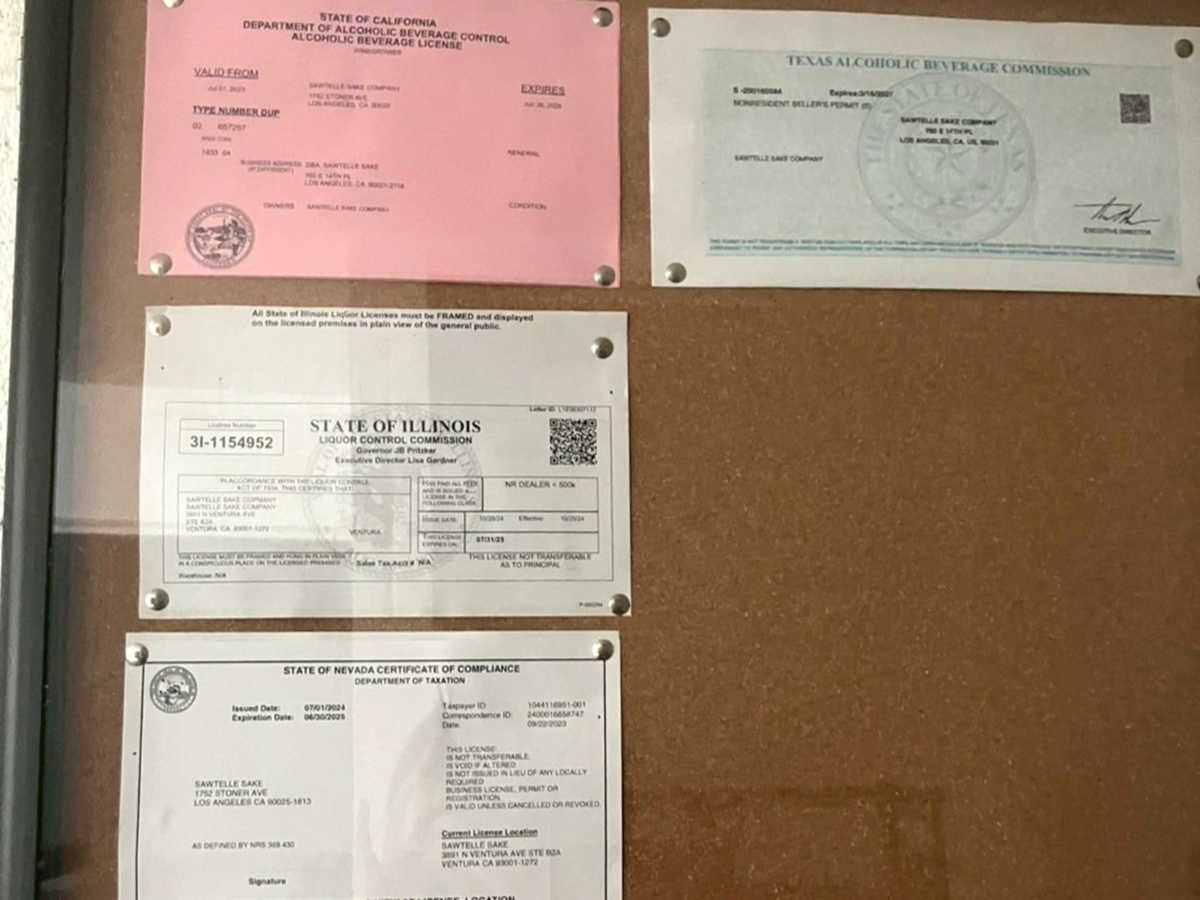

各州での酒類販売・流通に必要なライセンス。カリフォルニア、テキサス、イリノイ、ネバダの許可証が掲示されている。

-

醸造室手前の壁に貼られた張り紙。「Little by little(少しずつ)」と記されている

ここで、まず知っておきたいことがあります。2015年に日本の「地理的表示(GI)」で指定されたことにより、現在「日本酒」と名乗ることができるのは、日本の米を使い、日本国内で造られたものだけなのです。そのため、彼らがLAで造る酒は、法的には「日本酒」ではなく、米を原料とした醸造酒、すなわち「SAKE」と呼ばれています。

歴史あるこの街で、出会った新しいSAKE。そこで私が見たのは、想像を遥かに超える自由と情熱、そしてSAKEの未来を切り拓こうとする、二人の挑戦者の姿でした。

工場の街で、静かに灯るSAKEの光

Sawtelle Sakeの醸造所は、LAの中心地、ファッション・ディストリクトにあります。そこは華やかな街というより、生地や衣類の卸問屋が軒を連ねる工場街。通りのフェンスには商品が無造作にかけられ、繊維の買い付けなど目的を持った者が訪れる場所です。路地に入れば、仕事を失った人々がテントを張って暮らす姿も目に入ります。

-

内側から見たSawtelle Sakeの醸造所の入り口フェンス

-

このエリアには、鉄格子に覆われた建物が多く存在している。

醸造所は、そんな街の一角にひっそりと佇んでいました。アポイントをとり、到着したことを伝え、重い鉄格子のゲートを開けてもらうと、そこは別世界。隅々まで清掃が行き届き、整理整頓された空間が広がります。迎えてくれたのは、CEOのトロイ・ナカマツ氏とCOOのマクスウェル・リア氏です。

-

事業運営担当のマクスウェル氏(左)と醸造担当(杜氏)のトロイ氏(右)。二人三脚で酒造りに取り組んでいる。

日本では酒税法によりアルコール度数1%以上の自家醸造は禁じられていますが、アメリカでは個人消費の範囲であれば合法で、自宅でビールやワインを造る「ホームブリューイング」の文化が深く根付いています。LAでクラフトビール醸造所が次々と生まれた背景にも、この文化があります。

-

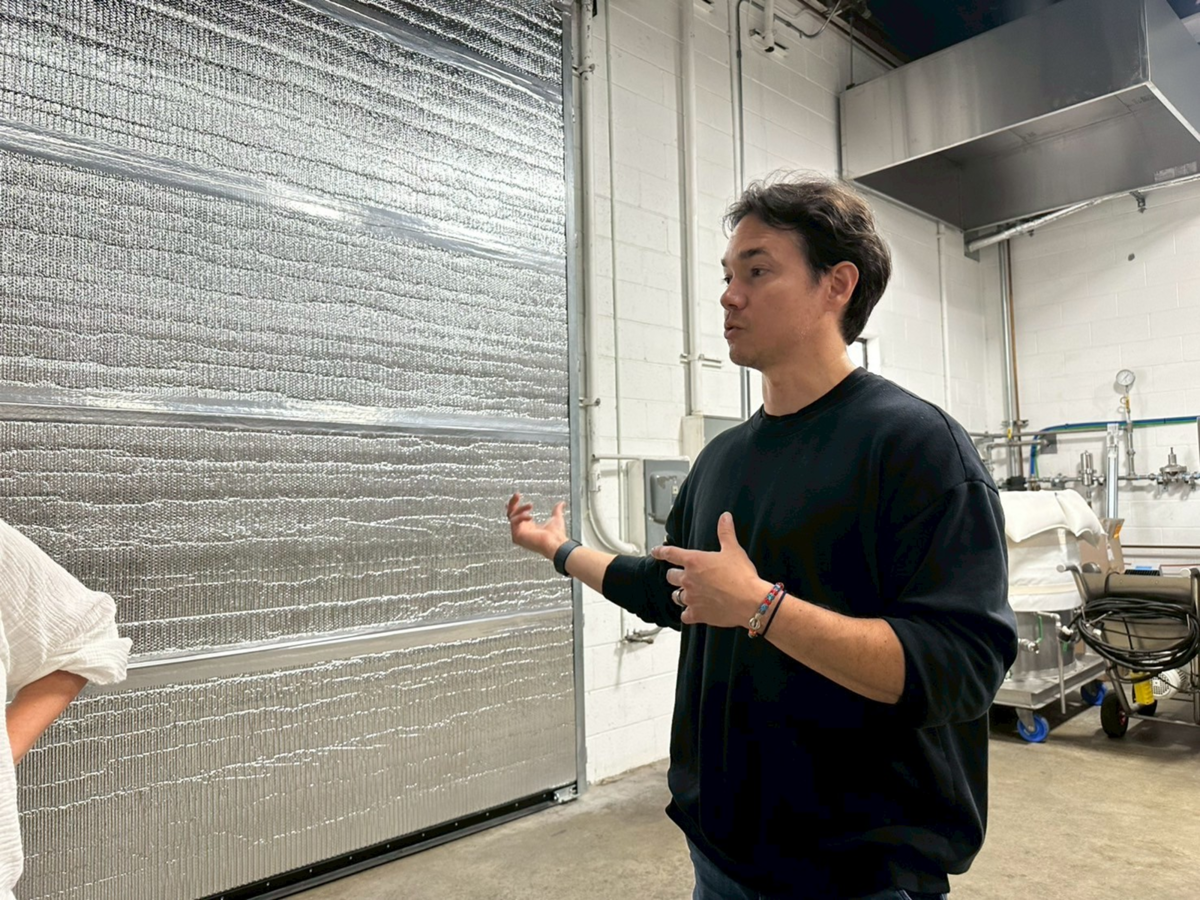

醸造所は2階建て構造。もとはランジェリーショップ(倉庫)だった建物を改装したもので、効率的な動線を実現している。一方で建物の構造上、温度管理が難しいため、最大限の工夫を凝らしてコントロールしている。

元金融業界のTroy Nakamatsu(トロイ)氏もまた、自宅でのSAKE造りの魅力にのめり込み、やがて仕込み量が増えたことで2019年にこの会社を立ち上げました。その後、元ワイン業界で日本酒を取り扱っているなかで「アメリカでSAKEを広めるには、その定義を多様化させる必要がある」と考えていた、Maxwell Leer(マクスウェル)氏が運命的に合流しました。

-

水道水をRO水に変換し、ミネラルを加えて仕込み水として使用している。

トロイ氏の原点は、2018年に訪れた奈良の梅乃宿酒造での体験にあります。中小規模の酒蔵でも素晴らしい酒が造られていることに感銘を受け、「自分でもできるかもしれない」と決意。近くの大神(おおみわ)神社や活日神社に参拝し、不思議な縁を感じたといいます。

彼の哲学は「『一麹、二酛、三造り』を基本に、日本の技術にできる限り忠実に。ただし米は地元カリフォルニア産にこだわる。最終的な目標は、日本の技術でアメリカの米の個性を表現することです」と、明快です。

「無いなら、創る」創意工夫の精神

日本では、酒造りのための専門的な醸造機器メーカーが複数あり、蔵元は用途に応じた最適な設備を選ぶことができます。しかし、アメリカでSAKEを造るとなると話は別です。日本から全てを輸入するのは、輸送や検査のコストを考えると現実的ではありません。

-

甑上部には蒸米の熱気を逃がすダクトを設置。

-

タンク内部は二層構造で、外側には冷却用の不凍液(グリコール)が循環する仕様になっている

「だから、ビールやワイン、乳製品、あらゆる業界から使えそうなものを探してきて、自分たちで改造するんだ」と、トロイ氏。

特に私の目を引いたのが、醪(もろみ)を送るためのポンプでした。日本酒の醪は、ビールやワインと違い、米の粒が残るため非常に重く、どろどろとしています。これを詰まらせずに搾り機まで送るには、相応のパワーが必要です。考え抜いた末に彼らが行き着いたのが、なんとピーナッツバター工場で使われる強力なポンプだったのです。思わず「なるほど!」と声を上げてしまいました。

-

ピーナッツバター工場で使われる強力なポンプ

-

右端にあるのは酒母タンクとして使われている「スープジャー」。本来は給食やレストランなど大量調理の現場で用いられるものを代用している。

日本では江戸時代から技術が確立され、現代では研究によって最適な環境が整えられています。しかし彼らは、その「当たり前」をゼロから築き上げるため、一つひとつ壁にぶつかり、知恵と工夫で乗り越えてきたのです。

-

2024年にふたりが「陸奥八仙」の蔵元・八戸酒造を訪れたときのひとこま。麹室を見学する姿。

さらに彼らは、日本の最新の技術や思想も貪欲に取り入れています。昨年、彼らは青森県の八戸酒造を訪れ、蔵元の駒井伸介氏の酒造りに大きな衝撃を受けました。

「彼のつくる『陸奥八仙』は本当においしいし、その酛(酒母)造りは48時間で終わると聞いて、信じられなかった」

2週間から1ヶ月かかる伝統的な酛造りを、わずか2日で仕上げる「高温糖化酛」。まさに目から鱗の技術でした。

-

もろみタンクを前に、説明しているのは杜氏・駒井伸介氏。

後日、この時の様子を八戸酒造の駒井杜氏に伺うことができました。

「知人を通じて蔵見学したいと連絡をもらったのですが、彼らの真面目な姿勢とSAKEへの情熱は本物でした。 その夜、一緒に八戸の居酒屋で飲んだ際にも、トロイさんから同じ『職人』としての深い酒愛がひしひしと伝わってきました。 お土産でもらった缶入りのSAKEも、一口飲んで『これはちゃんと造っているな』とわかる美味しさでした。 是非一度LAの蔵にも遊びに行きたいです。」

SAKEの魂は、カリフォルニアの大地に

彼らが情熱を注ぐのが、SAKEの根幹を支える原料となる「米」です。当初はカリフォルニア産の山田錦で技術の礎を築き、「まずは確かな純米吟醸を造ることが最優先」という想いで品質を追求してきました。そして今、新たな挑戦として彼らが惚れ込んだのが、州内で唯一「合鴨農法」を実践するオーガニック農家「Lopes Family Farm(ロウプス・ファミリー・ファーム)」が育てるカルローズ米です。

Sawtelle Sakeは、カリフォルニア州内で唯一「合鴨農法」を実践するオーガニック農家「Lopes Family Farm(ロウプス・ファミリー・ファーム)」と契約し、彼らが育てるカルローズ米を全量買い付けています。

「僕らがLopes Familyと出会った時、『もしこの米で良いSAKEが造れたら、これは誰にも真似できない物語になる』って思ったんだ。合鴨農法の米なんて、誰も持っていないんだから。大きな挑戦だったけど、僕らは最初の仕込みから、全量をこの米に賭けたんだ」(トロイ氏)

合鴨が田んぼの雑草や害虫を食べ、その糞が肥料となる、自然の循環の中で育まれた米。その力強い生命力が、Sawtelle Sakeの味わいの核となっているのです。

-

醸造所の一角に設けられたテイスティングスペース。規制の影響で進行は遅れているが、町の中心部にテイスティングバーを開店する計画を進めている。

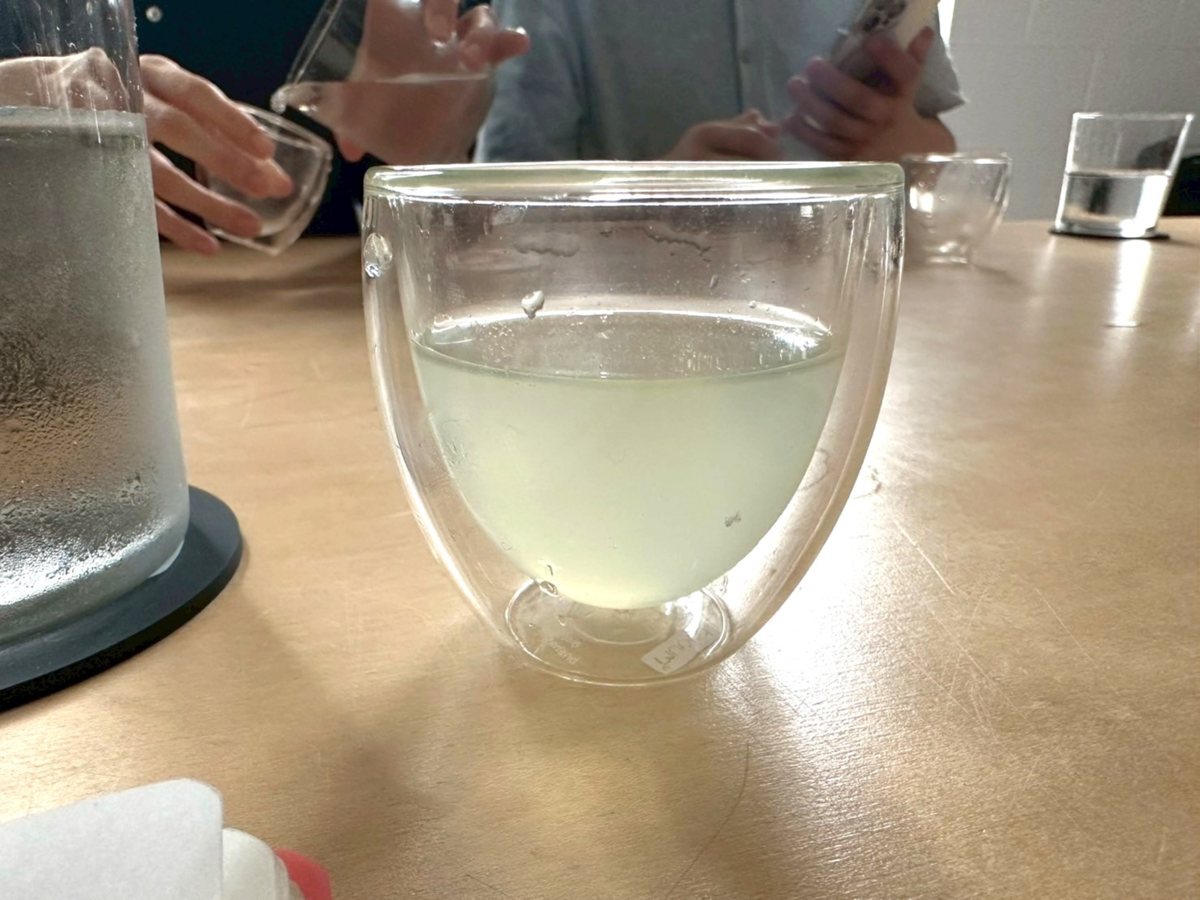

テイスティングさせてもらった原酒は、その言葉を裏付ける衝撃的な一杯でした。

口に入れた瞬間はインパクトある原酒らしい口当たり、強烈な旨味。それから美しいバラのような含み香があり、スパイスやフレッシュハーブのような香りもします。ほのかにクリームチーズやヨーグルトのような柔らかいニュアンスも感じられますが、やがてその迫力や複雑味はスッと消え、繊細な余韻へと変わるのです。これは海外産のSAKEだから、とひいき目に見るのではなく、これが日本国内で出会ったとしても間違いなく良質な酒だと感じました。しかし彼らの探求し続ける姿や、日本の蔵元との交流の話を聞いて、この酒はまだまだ進化する余白がある、そう確信しました。

LAの今を映す「サケ・セルツァー」という挑戦

彼らの挑戦は、味わいだけに留まりません。一番の目的は、「SAKEを飲んだことのない人々に、最初の一杯を届けること」。そのための戦略が、鮮やかなカラーリングが目を惹く缶入りの「サケ・セルツァー(Sake Seltzer)」です。

-

【PINK】ハイビスカス/パイナップル、【YELLOW】生姜/柚子、【BLUE】スピルリナ/柚子、【PURPLE】紫芋の一種であるウベ/ドラゴンフルーツを使った「サケ・セルツァー(Sake Seltzer)」

「ある時、300人の友人に『最後に飲んだSAKEの銘柄を覚えているか?』と聞いたんだ。答えられたのは、たったの3人だった」とトロイ氏は明かします。

「アメリカ人にとって、漢字のラベルは読めないし、日本語の銘柄は覚えられない。それが現実なんだ。だから僕らは、色で覚えてもらうことにした。ピンクの缶、青い缶、紫の缶。メッセージを複雑にすることは、SAKE文化を広げる上で最も根本的な障壁なんだよ」

-

アメリカのスーパーで使われるPakTech。缶を4本・6本にまとめ、取っ手付きで持ち運びやすく、飲み口を覆って清潔に保つ。

今、アメリカでは「ハードセルツァー」と呼ばれる缶入りのお酒が大流行しています。しかし、その中身は玉石混交だとマックスウェル氏は言います。

「市場にあるセルツァーには大きく2つのタイプがあります。一つはスピリッツ(蒸留酒)がベースのもの。もう一つは、発酵させた穀物アルコールを51%使い、残りの49%に安価な蒸留アルコールを混ぜているものが多い。これは法律の抜け道のようなもので、価格を抑えるための手段なんです」

彼らが造るのはそのどちらでもなく、米だけを発酵させたSAKEを100%ベースにした正真正銘の醸造酒セルツァーです。着色料や人工香料は一切使わず、素材本来の色と味わいを大切にした安心して楽しめる製品に仕上げています。

特に私が印象に残ったのは、鮮やかなピンク色の「ハイビスカス&パイナップル」。この味わいが一番好きでした。これは、LAに多く暮らすメキシコ系移民の人々に親しまれている伝統的なジュース「アグア・フレスカ」から着想を得たもので、彼らがこの土地に根ざしていることの証でもあります。

-

訪れた途端に「君にぴったりのお酒がある」と紹介された「SUPER NOVA」。Sawtelle Sake純米吟醸・生酒に鹿児島産ゆずを加えた、ロサンゼルスと日本をつなぐ一杯。

SAKEから発酵文化へ。LAの食卓に革命を

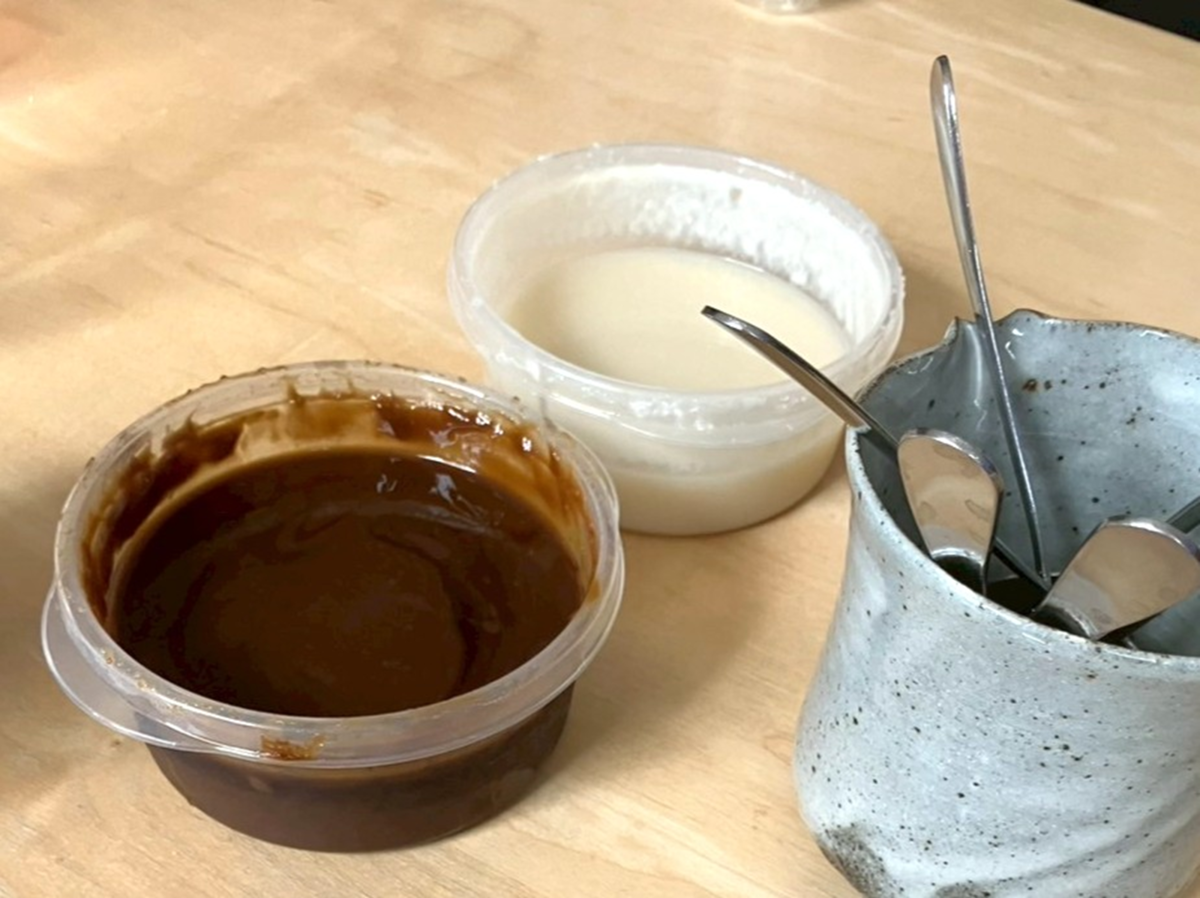

彼らの挑戦は、飲み物としてのSAKEに留まりません。醸造の過程で生まれる白麹を使い、「白塩麹」や「白醤油麹」といった発酵調味料も開発しています。これらはすでにLAの有名メキシカンレストラン“A ti”で採用され、豚肉のタコスのマリネ液やサルサソースに使われるなど、国籍を超えた広がりを見せています。

白麹由来の爽やかな酸味は、オイルやスパイスとの相性も抜群。彼らはSAKEの副産物を通じて、「発酵」という文化そのものを、LAの多様な食卓に届けようとしているのです。

-

醸造所の一角にある冷蔵庫の内部。日本の酒蔵でも広く使われる、秋田今野商店製の麹菌が保管されている。

その姿は、私たちに一つの問いを投げかけます。「SAKEは和食と」という固定観念は、もしかしたら私たち日本側が作り上げてしまっているものではないか、と。彼らのように現地の食文化に寄り添い、その可能性を広げようとする自由な発想が、SAKEが世界でさらに愛されるための鍵なのかもしれません。

新しい挑戦と、見えない壁

しかし、彼らの前には、時に見えない大きな壁が立ちはだかります。ローカルのレストランとの強い繋がりを持つ彼らの元には、日本の日本酒を広めるための協力依頼が舞い込むこともあるといいます。

「日本のある公式なプロモーションイベントのために、依頼があって、私たちが懇意にしているアメリカンレストランを紹介したんです。その際、『僕らのSAKEも一緒に並べてはもらえないか』と尋ねたところ、答えは『できない』でした。あくまでも日本からの輸入酒をPRするためのイベントだから、と…」

マクスウェル氏は、事実を淡々と語りました。その言葉を聞き、私は複雑な思いを抱きました。彼らのローカルな価値を認め協力を求めながら、彼らの造るSAKEは同じ舞台に上げない。そこにWin-Winの関係はなく、フェアとは言えないのではないかと感じたのです。

-

LAの野球チーム・ドジャースブルーに塗られたヤブタ(自動圧搾機)

マクスウェル氏は、こう続けます。

「口先では『サポートする』と言ってくれる人は多い。でも、現実は違う。既存の流通網に入っていなければ、日系のスーパーに商品を置くことすら難しい。僕らは、SAKEという文化全体を本気で成長させたいと信じているのに、既存の枠組みが新しい挑戦を受け入れる柔軟性を、まだ持てていないのかもしれない。まるで指揮者のいない交響楽団のようです。素晴らしい楽器や才能ある演奏者が揃っているのに、誰もタクトを振らない…」

LAの地で、再びSAKEの灯をともす

それでも、彼らは挑戦することを止めません。かつて1900年代初頭、LAには日本人移民たちが興したSAKEの醸造所が存在しました。禁酒法や戦争によってその歴史は一度途絶えましたが、Sawtelle Sakeはその失われた伝統を現代に蘇らせた、LA市内で1950年代以来となる醸造所なのです。

-

麹室(こうじむろ)入口

-

左側は1階で蒸した米を引き込む床(とこ)。その後、右側に移動して保湿する。脚の色はドジャースの青色。

-

2日目には麹をケースに入れて、隣のパネル組みの建物へ移動。乾燥が必要な段階のため、より空調を細かくコントロールできる環境になっている。

今や、アメリカ全土には30を超えるクラフトSAKEの醸造所が点在し、新たなムーブメントを巻き起こしています。彼らは、その最前線に立つ開拓者の一組なのです。

-

左から当日アテンドをしてくれたJoyceさん、友人のKen、筆者、マックスウェル氏、友人のえりこ、駆け付けてくれたWorld sake Importsの田村さん

「僕らはこの日本酒(SAKE)の歴史に深い敬意を持っている。そして信じているんだ。もしアメリカでSAKE文化が本当に花開くとしたら、それはニューヨークじゃない。ここ、ロサンゼルスで起きるはずだって」

彼らの挑戦は、まだ始まったばかりです。

ロゴのだるまの片目は、まだ塗りつぶされていません。「僕らのゴールは達成されることはない。常に高みを目指し続けるから」。日本の文化に則ったその言葉通り、彼らはこれからもLAの地で、SAKEの新たな物語を醸し続けていくのでしょう。

伝統と革新。ローカルとグローバル。そして、決して揺ぐことのない情熱。Sawtelle Sakeの一杯には、単なるアルコール飲料ではない、SAKEの未来を切り拓くための、力強いメッセージが溶け込んでいました。

関連記事