台湾から日本へ 日本酒ブームを背景に学びを楽しむ愛好家らが訪れた「日本酒ナビゲーター」取得の旅をレポート

2024年12月、日本の「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録され、世界に日本酒の認知度が高まっています。日本酒造組合中央会発表の2023年度度日本酒海外輸出額はこの10年で4倍近くに増加し、輸出先国数は75ヵ国に及ぶなど、着実に世界での市場が広がっています。なかでも台湾は2023年度輸出額5位、前年対比120.5%の伸びを示すなど日本酒の輸出が好調。そんな日本酒需要の高まる台湾から、この春まだ雪深い場所も残る新潟に20名以上の「唎酒師」の初級資格である「日本酒ナビゲーター」を目指す日本酒ファンが4泊5日の日程で日本酒の造りと本場の味を学びに来日しました。彼らはなぜ日本酒が好きなのか?日本有数の酒どころ新潟に対する期待はどんな点か? 一行の新潟での足取りを追いました。

-

「日本酒ナビゲーター」取得の旅の一行

台湾で日本酒ブームを背景に「唎酒師」関連資格を目指すファンが増加中

ツアーを主催した台灣意必思貿易有限公司(EBISTRADE TAIWAN LTD.)は、日本の大手商社双日が設立したベンチャー企業イービストレード㈱の台湾法人。2018年に現地日本酒販売事業を承継し、当時引き継いだ取引先7蔵から現在は5倍の酒蔵数に拡大し、加えて2024年には日本酒について学べるアカデミー「EB清酒学院」を開校。日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会(SSI)の唎酒師等の資格を取得できる講座が人気を集めています。

-

台湾での日本酒レクチャーイベント

台湾では2000年代に政府が民間のワイン製造を許可した時期から徐々にワインがブームとなり、酒類の嗜好の変化が始まりました。2010年代に入り台湾でのワインブームが落ち着きをみせるとともにお酒の嗜好も多様化。日本酒は戦前の日本統治下時代から清酒は存在し年配の方の飲むお酒のイメージを拭えなかったものの、この嗜好の多様化と淡麗辛口ブーム以降の日本酒の造りが多様化したことが台湾の方に受け入れられ、近年の輸出額増加に繋がっています。

-

日本酒を学ぶ台湾の方々

今回のツアーはSSIの初級資格と位置づけられる「日本酒ナビゲーター」資格を取得した方や今回資格取得を目指す方向けのもの。座学の枠に留まらず、酒どころとして知られる新潟での体験を通したプログラムを開催。20人を超える参加者が雪国新潟へと向かいました。

-

「にいがた酒の陣」入場を前に記念撮影

机上の学びだけでは物足りない! いざ、酒どころ新潟へ

日本到着初日は羽田空港から貸し切りバスで新潟県越後湯沢へ向かい、初日は日本酒を舌で堪能することから始めました。

3月6日「ぽんしゅ館越後湯沢驛店 唎酒番所」

-

越後湯沢の雪景色

越後湯沢に到着すると向かったのは、100種類以上の新潟の日本酒を試飲できる「ぽんしゅ館越後湯沢驛店 唎酒番所」。参加者は初めて見た豪雪地帯の雪景色と、ぽんしゅ館にズラっと並んだ様々な味わいの日本酒の唎酒マシンに大興奮。「EB清酒学院」の担当者から味わいの違いを表示するラベルの読み方をレクチャーされ、みな思い思いに好みの味わいを探しに店内に散らばっていきました。

-

ズラリと並ぶ唎酒マシン

-

ラベルの下の★の数で「辛口度」「濃醇度」「酒香度」「アルコール度数」を確認

今回のツアーガイド・ケリーさんは、台湾の方の最近の日本酒に対する好みは

・ボトルのラベルがかわいいこと

・淡麗辛口よりフルーティー、甘口(芳醇旨口)、スパークリング(発泡系)が好み

といったことが挙げられると語ります。「久保田」「八海山」などよく知られている銘柄がありますが、ぽんしゅ館で普段台湾では味わうことのできない数の酒蔵の日本酒に接し、「にいがた酒の陣」への予行演習は初日から中身の濃いものとなりました。

3月7日 苗場酒造 津南町

2日目は酒蔵見学、2つの蔵をまわります。午前中に向かったのが1907年(明治40年)創業の津南町「苗場酒造」。雪のチラつく中、2014年までの商号である「瀧澤酒造」の看板がかかる酒蔵の前で記念撮影。酒蔵正面は趣のある建物ですが醸造施設は2024年に新蔵となり、この日は回遊式の見学コースから一歩中に入り麹室、船場、醸造タンクなどを見学。もちろん試飲もしっかり楽しみました。

-

苗場酒造前で記念撮影

-

櫂入れの体験

-

酒蔵売店での試飲

3月7日 笹祝酒造 新潟市

2日目の午後は2軒目となる1899年(明治32年)創業の新潟市・笹祝酒造へ。事務所棟や住宅主屋が登録有形文化財に登録するよう文部科学大臣に答申されるなど歴史を感じる施設で行われる酒造りの場に参加者は興味津々。午前中に苗場酒造で一連の製造工程を直に見ていたので、午後はより詳しい解説を求めて質問の内容もレベルの高いものとなりました。日本家屋の畳部屋での試飲レクチャーもあり、台湾では感じることのできない日本文化の一端に触れたことにも満足した様子を見せていました。

-

酒蔵内の見学

-

畳の間でレクチャーを待つ一行

-

蔵元のレクチャーで味わいの違いを知る

夜は新潟市内で懇親会の後、翌日に備えて市内のホテルに宿泊です。

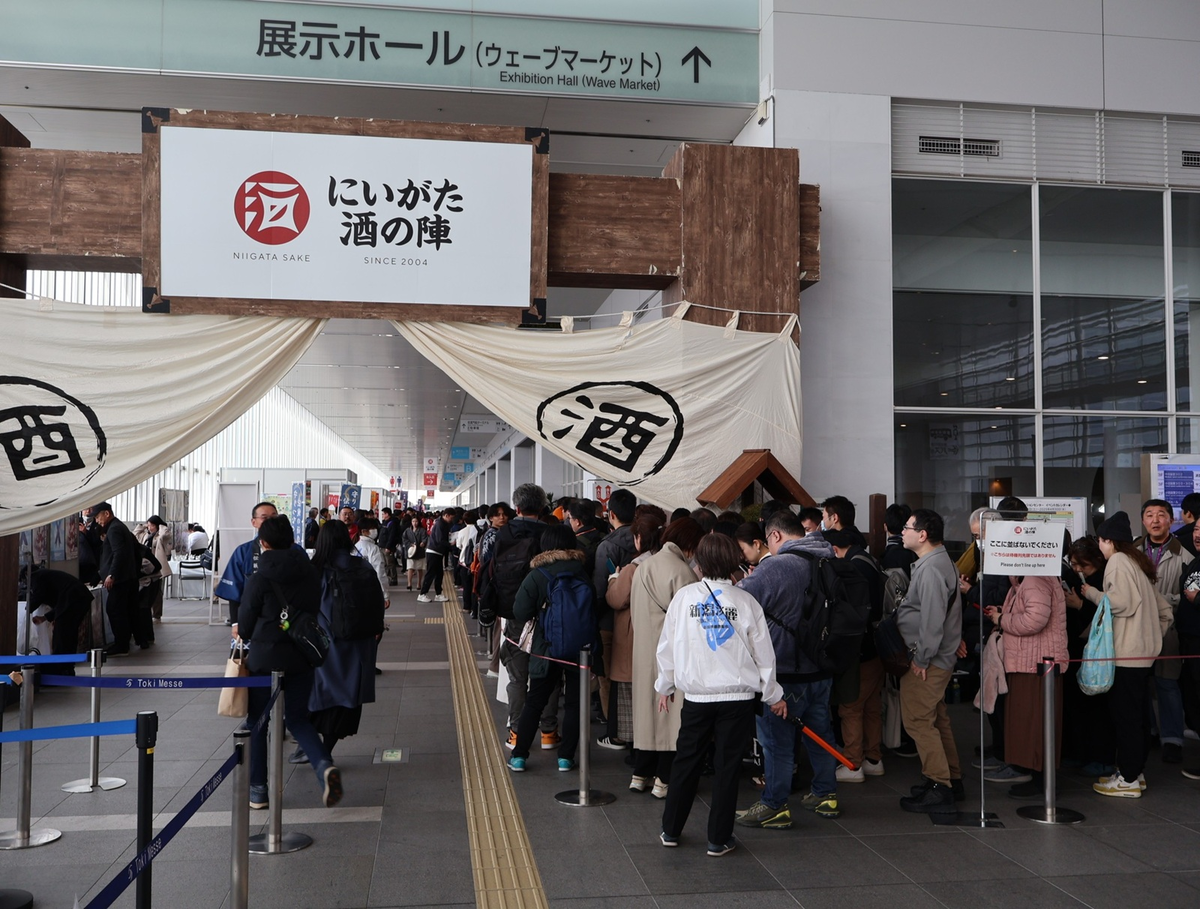

3月8日 にいがた酒の陣

行程の3日目、午前中までに前日の疲れを取って午後は待ちに待った「にいがた酒の陣」に向かいます。長い行列、会場の広さ、人の多さとお酒の酒類の多さにビックリしながらも、一行は新しい好みの味わいを探しにそれぞれのブースへ散っていきます。

-

にいがた酒の陣」入場ゲート

-

「にいがた酒の陣」イベント会場

-

前日お世話になった笹祝酒造・笹口社長

台湾の方の好みの特徴として「ボトルのラベルがかわいいこと」と聞いていたので「越路乃紅梅」の頚城酒造の前で待ち構えていると、やはり目に留まりましたね。酒の陣2025限定醸造の越淡麗50%の純米大吟醸「花と雪」火入れと生の2種類を味比べして、その違いを舌で感じることができご満悦のみなさんでした。

-

頚城酒造 酒の陣2025限定醸造「花と雪」

-

まずは生の「YUKI」から

-

満足した表情のツアー参加者

主催者も参加者も多くの収穫があった「酒どころ新潟」の旅

昨年はバイヤーとして「にいがた酒の陣」に参加されたケリーさん。「これは楽しい経験で多くの台湾の日本酒好きに体感してほしい」と思ったことがこの企画の発端となりました。参加者もこの時期に来ることで寒仕込みのの工程を直に見ることができたほか、新酒も幅広く試飲することで多くの味わいの違いを感じられたと言います。酒蔵内部のいい香りや醪搾りの圧搾機がとても大きかったりと、机上の勉強だけでは分からないことを体験することで参加者の皆さんが満足してくれたことにケリーさん自身も手応えを感じているそうです。

-

夜の懇親会でくつろぐ参加者

台湾でますます日本酒が盛り上がることに期待!

-

日本酒イベントに参加の台湾の方々

台湾ではお酒はお酒、食事は食事と別々にとる習慣が根強く、初めて日本酒を飲む若い人には甘口のお酒が好まれます。ただ、ワインがブームにより食事とのペアリングでお酒を楽しむことも経験する人が多くなり、淡麗辛口も含めてさまざまなスタイルの日本酒が受け入れらることが想定されます。日本からの輸出額増加も高価格帯の日本酒に対する購買意欲が高まっている一面を示しているでしょう。

台湾の方が日本酒を「新しいお酒」として捉えているというケリーさんの一言がとても印象に残り、これからの販路拡大と台湾のみならず外国の地で日本酒文化が花開くことを期待したいものです。

ツアー概要

2025年3/6~8 新潟の酒蔵を巡る、日本酒ナビゲーター取得の旅

行程 3/6 羽田着 越後湯沢ぽんしゅ館 越後湯沢泊

3/7 酒蔵見学 苗場酒造(津南町)、笹祝酒造(新潟市) 新潟市内泊

3/8 にいがた酒の陣2025 新潟市内泊

3/9 埼玉県アウトレット訪問 都内泊

3/10 羽田発 台湾帰国

主催 台灣意必思貿易有限公司(EBISTRADE TAIWAN LTD.)

関連記事