月桂冠「Gekkeikan Studio」酒蔵&研究所ツアー 日本酒の未来を創る研究所に初潜入しました!

「月桂冠」のプロ向けプレツアーが開催されました

2023年11月10日、月桂冠株式会社(京都府京都市伏見区)で、月桂冠スタジオツアー(Gekkikan Studio Tour)がマスコミや酒類のプロに向けて開催されました。

月桂冠は、国内第二位の売上高を誇る※酒造メーカーです。パック酒「つき」やカップ酒などが有名ですが、世の中のニーズに応える新商品を次々と誕生させています。月桂冠の強みは、新商品の要といえる「研究所」にあります。

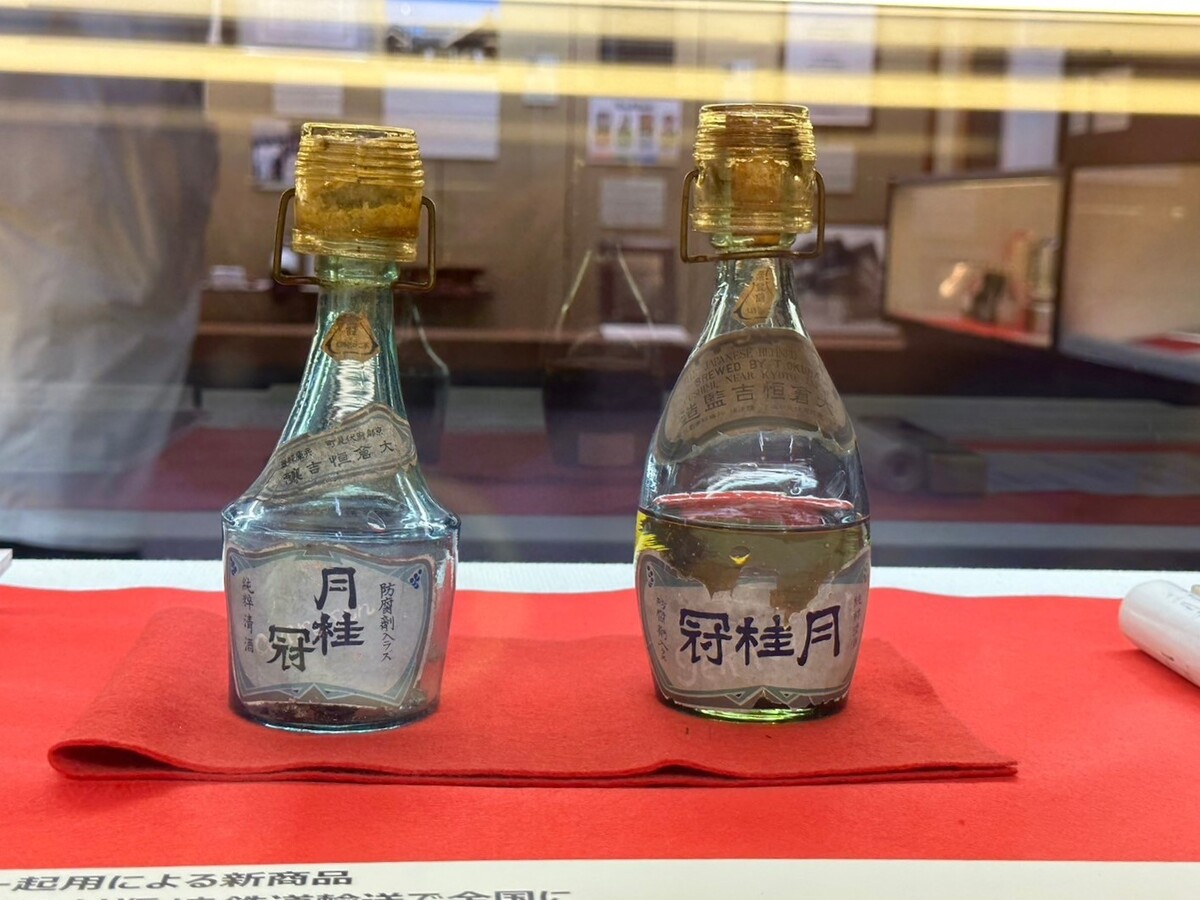

その後場所を移して名を「月桂冠総合研究所」と改め、日々変わらず日本酒の研究を続けています。経験や勘が頼りだった時代にいち早く科学技術を導入し、1909(明治42)年に「大倉酒造研究所」を設立。防腐剤なしのびん詰を初めて開発するなど、日本酒業界をリードしてきました。そんな「月桂冠総合研究所」の内部が、はじめて公開されました。今後は、不定期で一般向けツアーも開催するかもしれない、ということで、今回のプレツアーの内容をご紹介します。

“月桂冠、さすが”のひと言。めちゃくちゃ見応えがありました!

※2022年現在

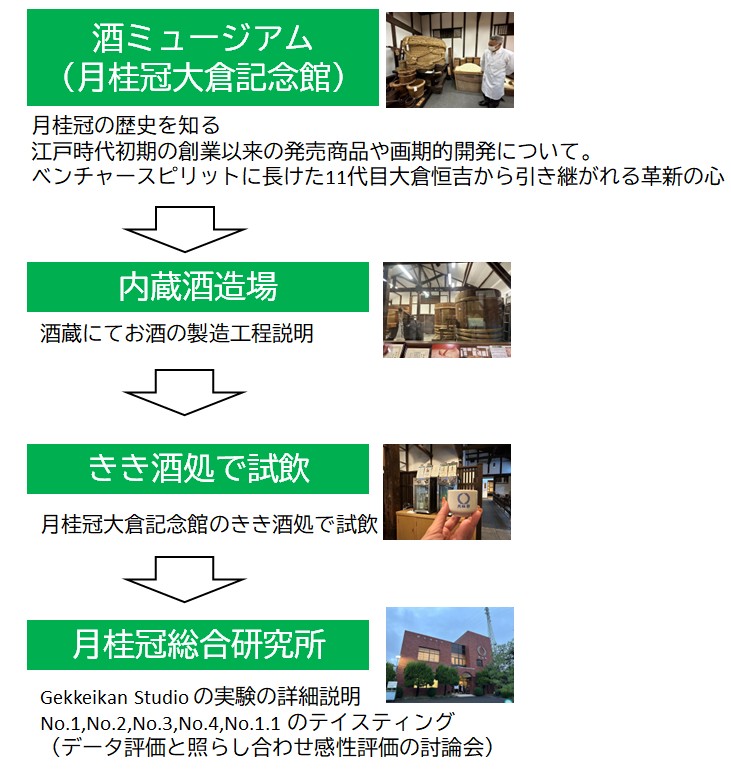

Gekkeikan Studio 研究発表会ツアーの経路

ツアーは、酒ミュージアム(月桂冠大倉記念館)⇒内蔵酒造場⇒月桂冠大倉記念館のきき酒処で試飲⇒月桂冠総合研究所 という順で進行しました。歴史、酒造現場を見てから、研究所を見ることで、より裏側を垣間見ているという実感を得ることができました。

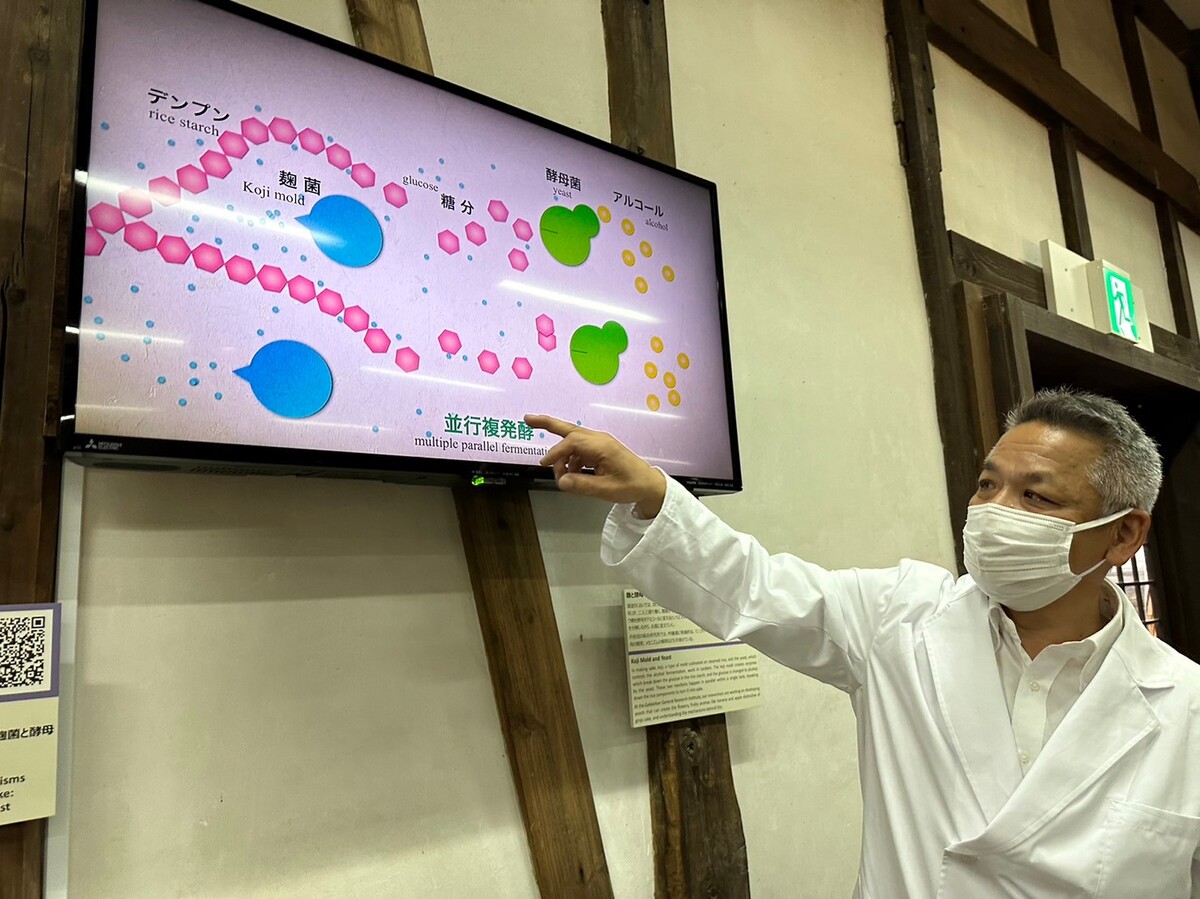

酒ミュージアム(月桂冠大倉記念館)では、日本酒のつくり方や歴史など初歩や基礎から説明してくれます。日本酒初心者や下戸、海外からの来訪者でもわかりやすい内容でしょう。

酒ミュージアム(月桂冠大倉記念館)の見どころ

酒ミュージアム(月桂冠大倉記念館)は寛永14(1637)年、徳川三代将軍徳川家光の時代に創業した「月桂冠」の歴史を、明治時代の酒蔵を活用して紹介する博物館です。

月桂冠に残された戦時中に描かれた史料やポスター、江戸時代から伝わる酒造りの用具類が展示されており、日本の酒造り文化、伏見の発展について深く知ることができます。「月桂冠」の挑戦と創造のスピリッツを感じる空間です。

-

日本初・鉄道に乗るとき専用の日本酒。びん口に被せたコップが針金に支えられてスイングする仕掛けにより汽車の振動でもこぼれにくい工夫がされた「大倉式猪口付瓶」

-

-

日本酒ができる工程を説明してくれている様子

-

かつて使用されていた米を蒸す甑(こしき)

酒造の常識を塗り替えてきた「大倉酒造研究所」

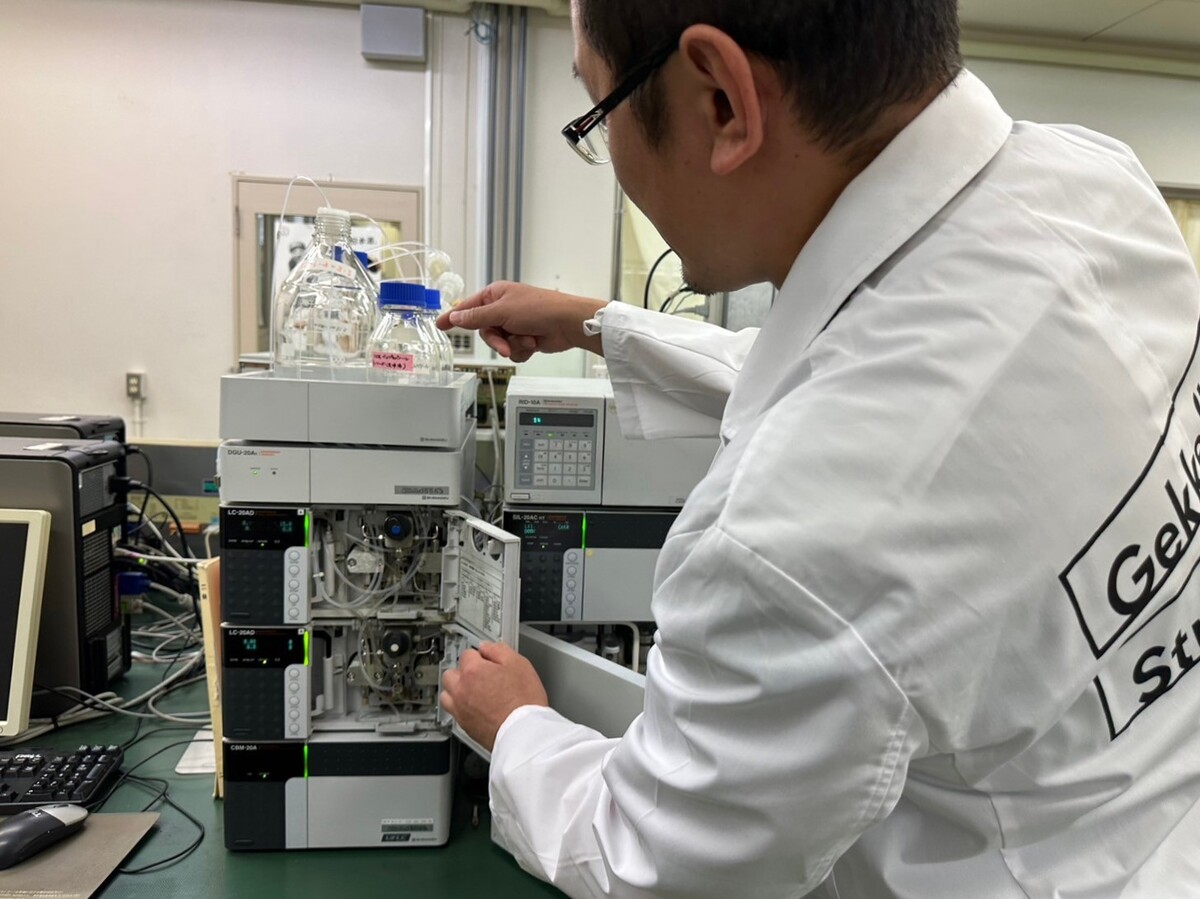

月桂冠総合研究所は業界に先駆け、1909(明治42)年に「大倉酒造研究所」として設立しました。

明治期には、日本酒の中で特殊な乳酸菌の一種が増殖することで腐り、大幅に品質が損なわれる“火落ち”という現象が全国各地の酒蔵で多発していました。著しく香味が落ちるため売れず(飲んでも人体に影響はありません)、さらに酒蔵が火落ち菌に汚染されることで廃業をする酒蔵もあったほどです。酒造道具もすべて木の時代。今のようにすぐ殺菌できるわけではありませんでした。そのため酒造業界では、火落ち抑制、酸化防止作用のあるサリチル酸を導入していました(現在では食品添加禁止)。

月桂冠の11代目の当主・大倉恒吉(つねきち)さんは、食品添加物の人体への悪影響が懸念され、避けられ始めていた当時の世情をいち早く察知。また大蔵省醸造試験所の技官だった鹿又親(かのまたちかし)さんと出会い対話したことをきっかけに、「より安心な酒をつくろう」「杜氏の勘と経験任せでなく、酒造は科学技術を取り入れるべき」と、痛感しました。そこで、東京帝国大学と大阪高等工業学校卒の2人の技術者を採用し、大倉酒造研究所を設置。いち早く防腐剤なしの瓶詰め日本酒を世の中に普及させました。

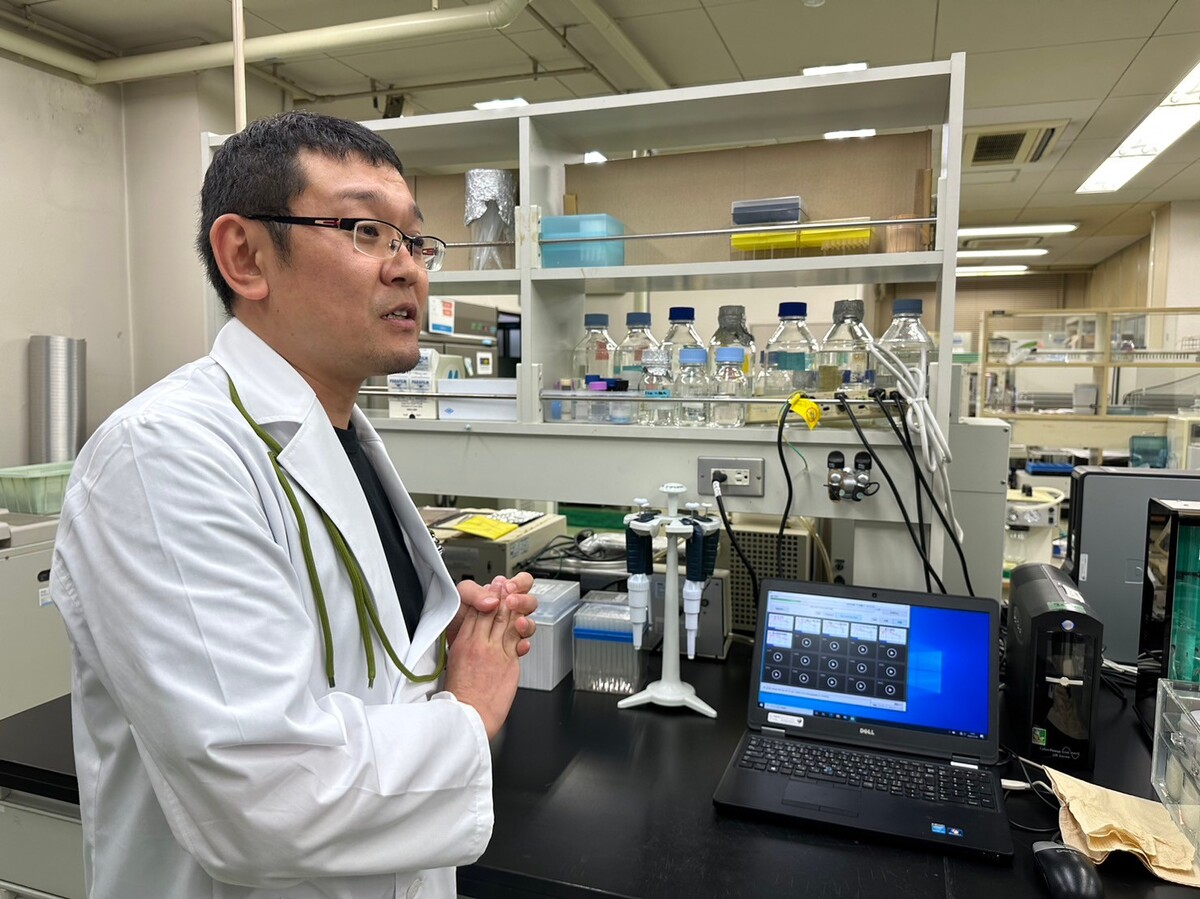

月桂冠総合研究所は「品質第一主義」を掲げ、酒づくり全般にわたる基礎研究をおこなうと共に、常に革新性・創造性をもって幅広い技術開発や商品開発に挑戦してきました。近年では、日本酒で初めての「糖質ゼロ」を開発。ノンアルコール日本酒の開発にも取り組んでいます。現在20名弱が在籍しています。

まるでメロンや桃!? 新しい「Gekkeikan Studio」の酒

-

月桂冠株式会社 常務取締役 営業副本部長 大倉泰治さん(次期当主)

さまざまなチャレンジを続けている「月桂冠総合研究所」ですが、大企業につき研究したものを商品化するまでには、早くても5年ほどの期間を要するといいます。

|

新しい成分、製法の探求 ⇒ 生産技術の確立(清酒醸造への応用) ⇒ 再現性の確認(安定生産の検証) ⇒大型化検証(ラボスケールから実機スケールへ) ⇒実生産導入(実機生産での課題検証) ⇒製品 |

商品開発は世に出ないもののほうが多い仕事です。しかし酒づくりはお客様に「おいしい」と言っていただくことが、何よりの幸せ。開発に何年もかけているのでは、移ろいやすい世間のニーズに乗り遅れてしまう可能性があります。

そこでリアルタイムにマーケットの声を聞き、商品開発に生かしていくため、2021年にプロトタイプの「Gekkeikan Studio」プロジェクトが立ち上がりました。月桂冠にある膨大な数の酵母、醪や麹の研究のなかから、「これぞ」というものをいち早く、小ロットで限定出荷しています。

-

上から:Gekkeikan Studio no.1.1。第一弾商品「Gekkeikan Studio no.1」の改良版。

2番目:第二弾商品「Gekkeikan Studio no.2」

3番目:第三弾商品「Gekkeikan Studio no.3」

一番下:第四弾商品「Gekkeikan Studio no.4」

-

-

「月桂冠 果月 桃」(筆者私物)

「伝統を築き上げるためには革新をし続ける」

「Gekkeikan Studio」は、市場にある商品と「ちょっと違う」というものではなく、月桂冠ならではの「まったく新しいチャレンジ」を続けています。

なかにはすでにアイデアが商品化されているものも。第一弾商品「Gekkeikan Studio no.1」は「月桂冠 果月 メロン」、第二弾商品「Gekkeikan Studio no.2」は「月桂冠 果月 桃」が誕生するきっかけになりました。香料的な不自然な香りではなく、かと言ってソムリエや利き酒師など特殊訓練をした者だけが嗅ぎ分けられる、というものでなく、老若男女誰もが「桃そのものだ!」と驚くような香り。米だけでつくる日本酒の無限の可能性を感じる逸品です。

-

味わいを視覚的に伝えるために悩みぬいたラベルデザイン案

今回テイスティングさせてもらったなかで最も気になったのは、第四弾商品「Gekkeikan Studio no.4」です。アルコール5%。今までの一般的な「低アルコール日本酒」では、アルコールや旨味など飲みごたえが足りなかった分を、なんとか頑張って埋めるよう酒質設計しています。しかし「no.4」は既成概念にとらわれず、“健康”をテーマに日本酒を追求。その結果、まるで洋梨や青リンゴフレーバーのミネラルウォーターを飲むような軽快さがありました。まさに「未来の日本酒」という様相。アルコール離れが加速する現代において、新しい日本酒の存在意義を示してくれているかのような感動体験でした。

このように月桂冠では11代目から引き継いだ「伝統を築き上げるためには革新をし続ける」というポリシーを貫き続けています。

「月桂冠」の裏側を覗く「Gekkikan Studio Tour」一般公開が待ち遠しい

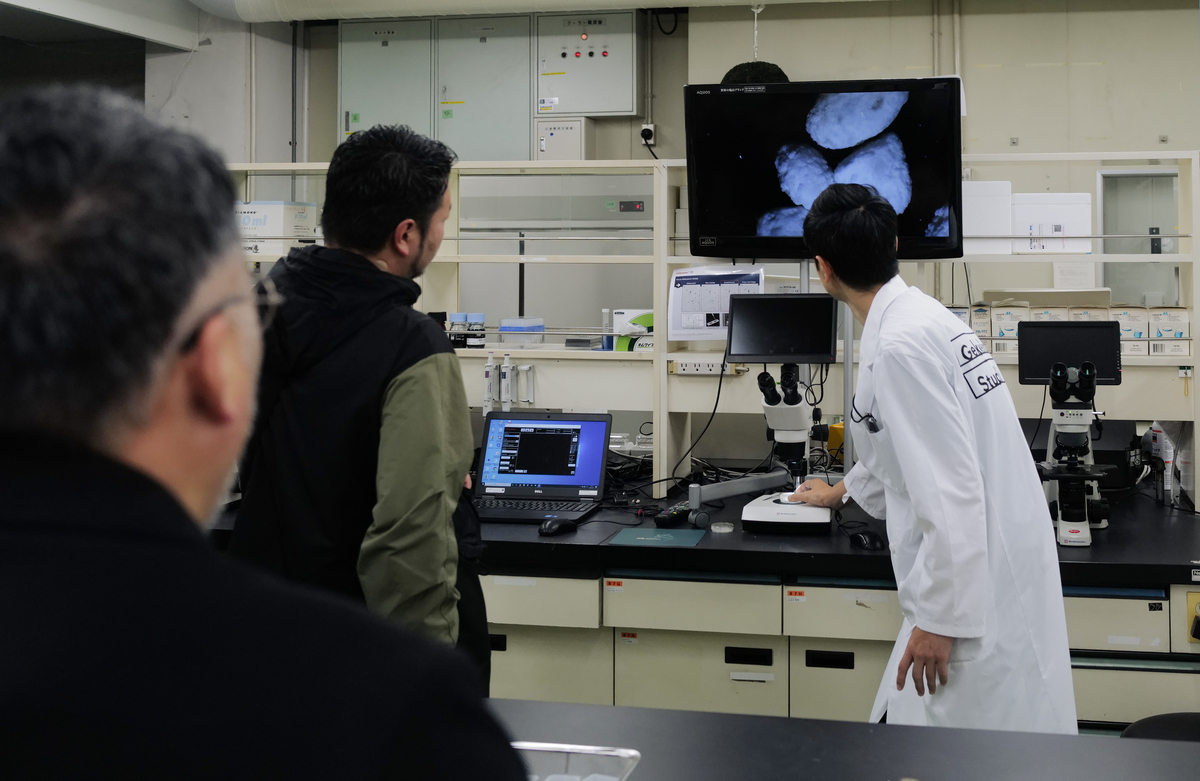

「酒ミュージアム(月桂冠大倉記念館)」では、日本酒がたどってきた歴史を学び、「月桂冠総合研究所」では“日本酒の未来”に出会いました。日本酒づくりは杜氏や蔵人たちなど製造現場に注目が集まりがちですが、どの日本酒も安心して飲むことができる現在の酒造技術にたどり着くためには、多くの研究者たちの尽⼒が必要不可欠だったのです。

月桂冠スタジオツアー(Gekkikan Studio Tour)は今後、少人数・不定期で開催していきたい、としていますが、まだ開催時期などは決定されていません。「月桂冠総合研究所」は、多くの人に触れてもらいたい日本の伝統文化の歴史と革新の現場。今後の「月桂冠」からのニュースに注目です。

研究所以外の見学についてはすでに「酒蔵ガイドツアー」「一般見学」でおこなっていますので、ぜひチェックしてみてください。

関連記事