風の森"田植えの現場"へ。酒屋が守る100年先の里山と「S 風の森」

人気の日本酒銘柄「風の森」で知られる奈良・油長(ゆうちょう)酒造。その特約店の中でも、蔵元の理念に深く共感した全国約30軒の酒販店だけが参加できる、特別なプロジェクトがあります。

それが、2024年に始動した「S 風の森」です。

このプロジェクトの舞台は、奈良県御所市(ごせし)の葛城山麓(かつらぎさんろく)に建てられた、全く新しい思想を持つ「葛城山麓醸造所」。そして、その酒米の“オーナー”は酒販店自身です。

2025年6月、彼らが自らの米を植える田植えが行われると聞き、その理由を取材するため棚田へと向かいました。なぜ蔵元は新しい醸造所を建て、なぜ酒を売るプロたちが泥だらけになるのか。そこには、日本の美しい風景を守るための、緻密で大胆な挑戦がありました。

棚田の危機から生まれた、新しい醸造所と仕組み

葛城山麓に広がる棚田は、「風の森」の味わいを長年支えてきた、酒米『秋津穂』の産地です。しかし、この重要な場所は担い手不足という厳しい現実に直面していました。この地域の農家の中心年齢は75歳から80歳。毎年リタイアする農家がいる一方、後継者はほとんどいません。このままでは棚田が維持できなくなるのは時間の問題だったのです。

-

▲油長酒造の山本長兵衛(ちょうべえ)社長

「この美しい風景を、100年先に残したい」

その危機感から、油長酒造の13代蔵元、山本長兵衛社長は大胆な決断を下します。棚田のど真ん中に自ら醸造所を建て、農業に直接関わることで地域を活性化させる、と。こうして生まれたのが「葛城山麓醸造所」なのです。

この醸造所は、実は油長酒造の支店ではなく別会社です。当初、支店として計画したものの、「本社蔵と距離が遠い」という理由でスムーズに許可を得れそうでないと判断し、計画は一度頓挫しました。しかし諦めなかった山本社長は、休眠していた別の酒蔵の免許を譲り受けるという方法で、ついにこの場所での酒造りを実現させたのです。

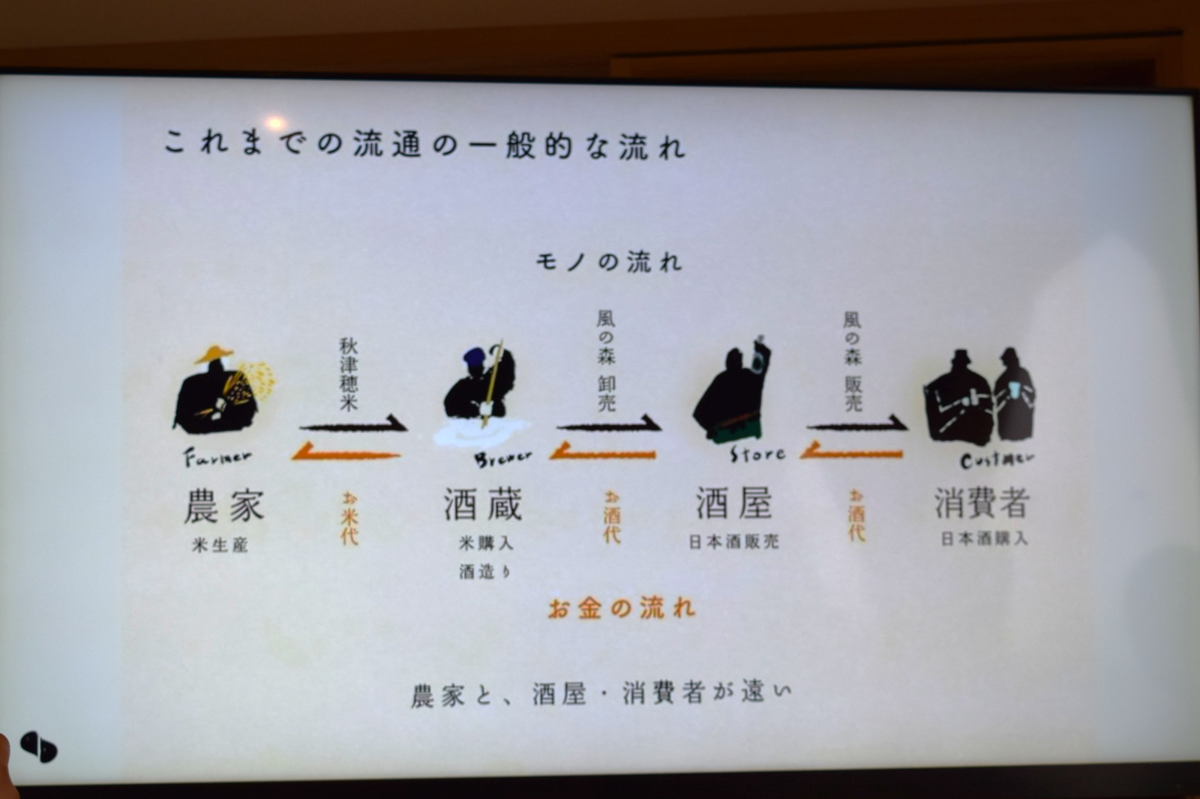

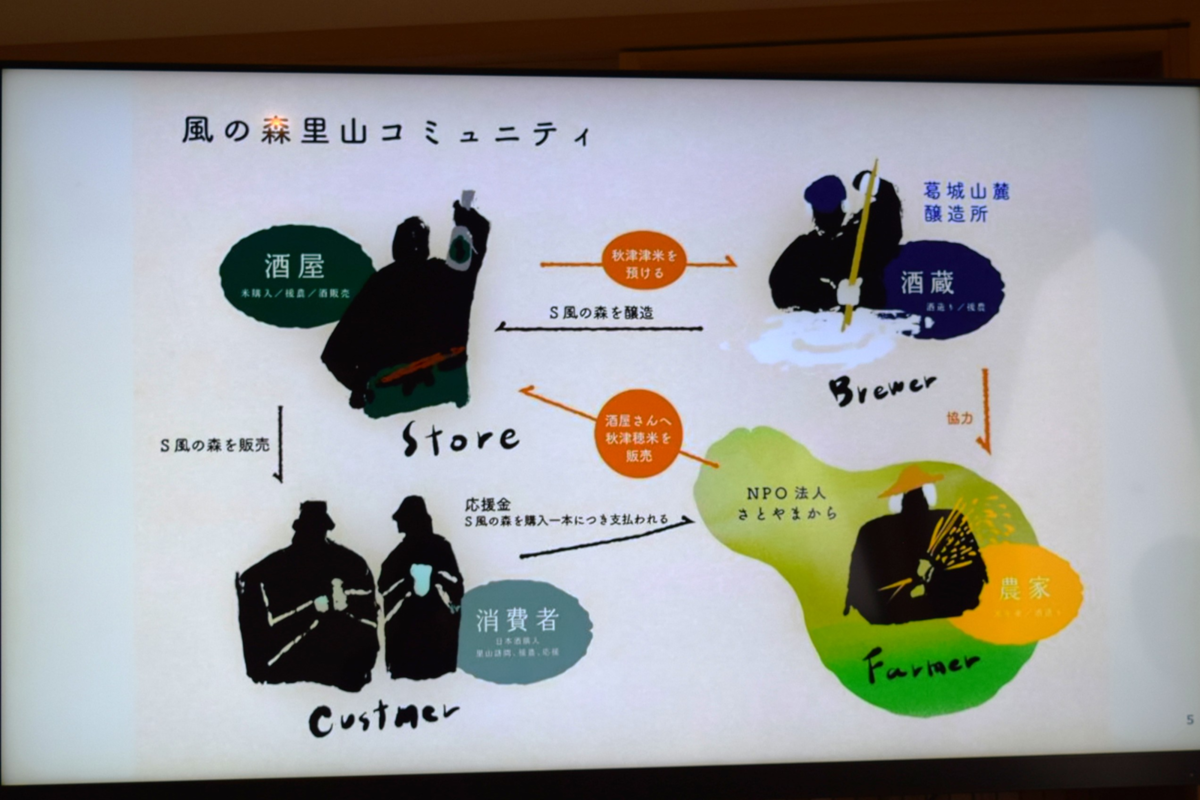

そしてそこで造られる「S 風の森」は、酒造りの仕組みそのものを変えました。一般的な流通では、酒蔵が農家から米を買い取り、自社製品として販売します。しかし「S 風の森」では、パートナーである酒販店が農家から直接米を買い、蔵はその醸造を「受託」します。

この仕組みで、農家は安定した高値で米を販売でき、手間のかかる無農薬栽培にも挑戦できます。私たちが「S 風の森」を選ぶとき、その代金はダイレクトに里山の農家へ還元されるのです。ラベルに示された「未来酒度」という独自の価値基準は、「環境負荷の少なさ」「田の地力」「地域への貢献度」で、その酒が未来にどれだけ貢献しているかを教えてくれます。

-

▲裏ラベル左部には、「未来酒度」という独自の価値基準が★マークで示されている。この酒は★1つ。

恵みの雨と厳しい現実。理念を形にする田植え

この仕組みを実践するのが、今回の田植えです。取材に訪れた日、棚田には、全国から約40名の酒販店(と彼らに誘われたとりひきの飲食店)たちが集結していました。自らが"オーナー"である米を、自らの手で植えるためです。

この取り組みの主役は米を買う酒販店ですが、イベントの取りまとめは油長酒造がハブ役を担います。これは全国の店舗間の連絡を円滑にし、参加店が対等な関係を保つための蔵の心遣いです。

-

▲田植え前、農家・杉浦さんの説明に耳を傾ける酒販店スタッフたち。(一部酒販店から声掛けされた飲食店のスタッフもいる)

-

この日、田植えを行ったのは、杉浦英司さんが9年以上無農薬栽培を続ける「西地区」。そして、兼業農家の静間さんは減農薬で挑戦し、多様な農業参加の形を示しています。

杉浦さんは「私がやってきた取り組みを、蔵を建てて強く推し進めてくれることに心強さを感じています」と、酒蔵との信頼関係を語ります。

-

▲農家の杉浦さん

彼の言う「土を育てる」という感覚は科学的にも裏付けられています。土壌分析によれば、この無農薬の田の土壌菌は慣行農法の13倍。その主役が、植物の根と共生する微生物「菌根菌」です。菌根菌は、稲の根だけでは届かない範囲から水分や養分を集めて供給し、見返りに稲からエネルギーをもらいます。この関係が活発だと、稲は水不足などのストレスに強くなるだけでなく、土壌が持つ多様なミネラルを吸収しやすくなるのです。その土地ならではの力が凝縮された米が育つのです。

-

▲農家の静間さん

一方、兼業農家の静間さんはこう呼びかけました。

「皆さんがお店で『面白い取り組みがある』と気軽に広めてくだされば、人々がこの土地を訪れるきっかけになる。そんな繋がりを作りたいです」。

-

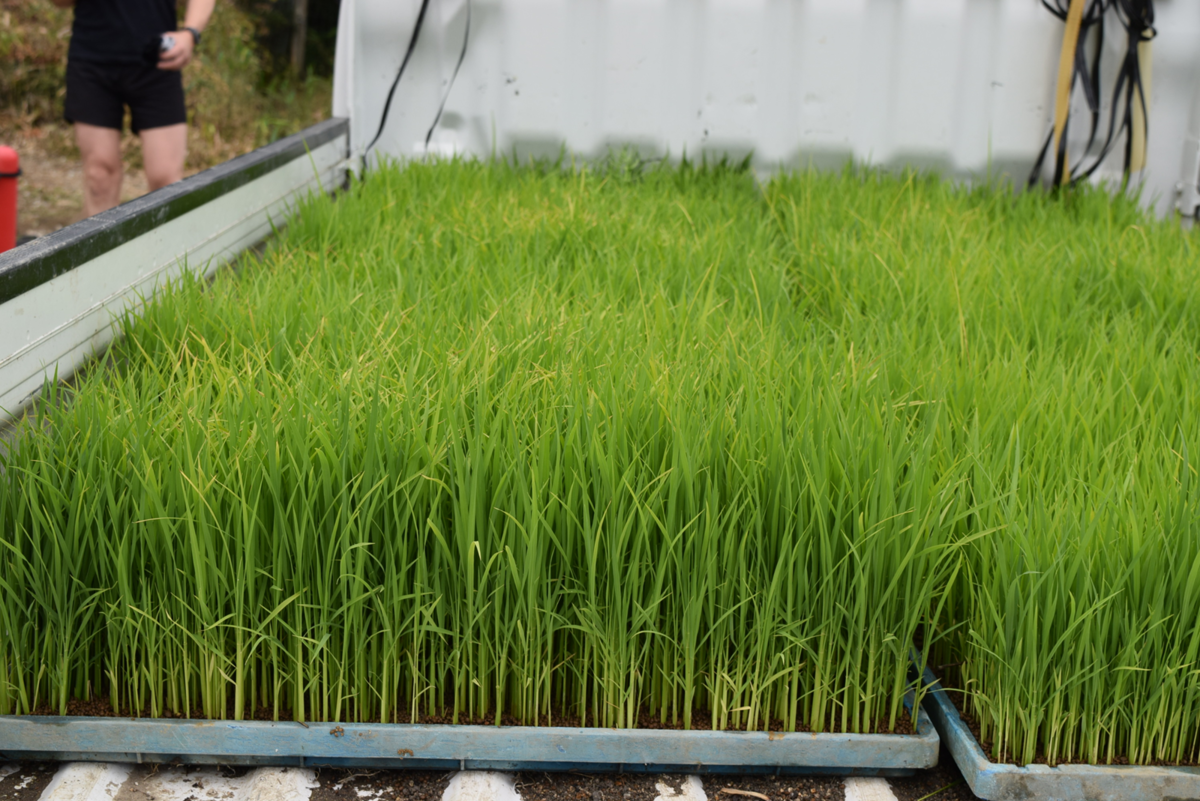

▲秋津穂の苗

彼らが育てるのは、地元米「秋津穂」。参加者はそれぞれの想いを込め、丁寧に苗を植えていきました。

田植えの後には、命の水を育む源流も見学。そこで参加者は、例年の3分の2ほどの水量という厳しい現実を目の当たりにしました。棚田は雨水を蓄え、洪水や土砂崩れを防ぐ「緑のダム」の役割も担っています。都市部に暮らす私たちが安全な水を得て、災害から守られているのも、こうした田畑のおかげだということは決して忘れてはならない事実です。

-

▲葛城山麓醸造所の所長・中川悠奈さん

「この地域は、山から流れ出る水だけが頼りです。雨が少なければすぐ水不足になります」

醸造所の所長、中川悠奈さんの言葉に、参加者はうなずきます。美しい酒の裏にある自然の厳しさを肌で感じ、米一粒への想いを新たにしました。

「熱量」を伝えるプロフェッショナルたち

なぜ酒を売るプロが、ここまで深く現場に関わるのでしょうか。

奈良県天理市の地酒専門店「登酒店」の登さんは言います。

「僕らの仕事は、酒に関わるすべての人が持つ『熱量』を伝えること。この泥の感触や農家さんの苦労を知る人間の言葉にはぬくもりが宿り、お客様の心を動かすと信じています」

-

▲「登酒店」の登さん

この想いは地域を超えて共有されています。初参加した静岡県「酒舗よこぜき」の石塚康一郎社長も力強く語ります。

「これは単なる契約栽培ではなく、もっと深く、密接な関係です。現場に足を運び、自分の感性を動かし、その“感動”と熱量を伝えること――それが僕らの仕事だと思っています。」

-

▲「酒舗よこぜき」の石塚さん

イベントは好評で一般参加の日も設けられましたが、無農薬や減農薬栽培で最も過酷なのは夏の「草取り」です。登さんのような地元の酒販店は、そうした地道な作業にも足を運び、農家と苦労を共にしています。

地域の未来を紡ぐ、新たなプレーヤーたち

-

▲「TATSUNORI SATO」の佐藤さん

このコミュニティを中心に、地域の新しい才能が集まり始めています。

その一人が、チョコレートショップ「TATSUNORI SATO」の佐藤辰徳さんです。元々「風の森」のファンだった彼は、10年以上かけてコラボを実現させ、現在はメイン蔵「御所蔵」の敷地内にショコラトリーをオープンしています。

「日本酒とチョコレート、同じ発酵食品が生み出す旨味のマリアージュを発信したい」

彼の作るボンボンショコラは人気を呼び、地域の新たな名物になっています。

S 風の森の取り組みは、酒蔵をハブとして人々が集う場としても広がり始めているのです。「こういう繋がりをこれからも拡げていきたい」と山本社長は未来を見据えます。

tatsunori_sato_chocolate:https://www.instagram.com/tatsunori_sato_chocolate/

次の一杯が、100年後の景色をつくる

田植えの後、地元食材を使った弁当と、この田んぼの米で醸された「S 風の森」や通常の「風の森」が振る舞われました。普段この酒を売る彼らも、若いスタッフに試飲させるなどして、販売への想いを新たにするのです。自分たちが育てた米の酒です。「これをぜひ飲んでほしい」という気持ちは、より一層強くなります。

労働の後に味わう一杯は、格別だったことでしょう。目の前の棚田の風景と、グラスの中の酒の味わいが、深く結びついた瞬間でした。

「S 風の森」は、単なる美味しい日本酒ではありません。農家、酒蔵、酒販店、飲食店、そして消費者が一体で参加する、里山再生プロジェクトそのものです。

「S 風の森」の酒造りには、「葛城山麓産の秋津穂」「食用米程度の精米(約90%)」「奈良酒の伝統技法の応用」という3つの約束があります。特に、食用米と同等の90%精米の硬い米の個性を引き出すため、醪(もろみ)の初期に一度温度を上げて米の溶解性を高め、その後は長期低温発酵でじっくり味わいを引き出す、独自の醸造技術が用いられています。

-

▲葛城山麓醸造所の理念をおしえてくれる所長・中川さん

私たちがこの酒を選ぶとき、それは「100年後もこの美しい風景を見たい」という未来への投票となります。そしてそれは、日本の豊かな水と国土を守る「緑のダム」の番人である農家たちを、直接支えることにも繋がるのです。

その一杯の背景にあるストーリーを知れば、いつもの晩酌が少し誇らしく感じられるのではないでしょうか。

6月の田植えから季節は巡り、この記事を執筆している10月、あの棚田の稲穂は黄金色に輝き、無事に収穫の時を迎えたことでしょう。全国の参加者の想いを乗せた米は、これから新酒「S 風の森」として私たちの元に届きます。その一杯を味わえる日が、今から待ち遠しくてなりません。

油長酒造ホームページ: https://yucho-sake.jp/

風の森の特約店一覧: https://yucho-sake.jp/store/

関連記事