【早稲田大学・酒造稲門会イベントレポート】元ユネスコ大使とOB蔵元が語る! 日本酒の未来と業界の「本音」

こんにちは、日本酒ライターの関友美です。2024年、私たちの愛する「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されたという嬉しいニュース、覚えていますか? これを機に、日本酒はもっと世界へ羽ばたいていくはず!…と、希望に胸を膨らませている方も多いのではないでしょうか。

その一方で、造り手である蔵元さんたちは今、何を想い、どんな未来を見据えているのでしょう。

2025年10月19日(日)、早稲田大学で、まさにその「日本酒の未来」をテーマにした非常に興味深いイベントが開催されました。

主催したのは「酒造稲門会(しゅぞうとうもんかい)」。

これは早稲田大学を卒業した蔵元や杜氏など、酒造業界で活躍するOB・OGが集う会です。現状では約20蔵・25名が参加し、、早稲田ゆかりの蔵の発展と、日本の伝統的な酒文化の継承を目指して活動されています。年に一度、慶應義塾大学出身の酒蔵と競い合う「美酒早慶戦」では、早稲田側の中心的な役割を担っており(2025年までの通算成績は惜しくも早稲田の5勝7敗!)、まさに母校愛と日本酒愛にあふれる団体なのです。

今回は、そんな酒造稲門会が主催した熱気あふれるイベントの模様を、SAKETOMOをご覧の皆様にいち早くお届けします!

テーマは「日本酒から世界酒へ」。早稲田に日本酒のキーパーソンが集結!

会場となったのは、早稲田大学の卒業生が集うホームカミングデー「稲門祭」。そこで、数年の時を経て復活した「酒造稲門会」が主催したのが今回のイベントです。

ユネスコ無形文化遺産登録記念「講演会&パネルディスカッション ~日本酒から世界酒へ~」

第1部では元ユネスコ大使の門司健次郎さんが登壇し、第2部では早稲田大学OBの蔵元や日本酒専門メディアの編集長など、業界の第一線で活躍する方々によるパネルディスカッションが行われました。

【登壇者の皆様】

- 第1部講演: 門司 健次郎さん(元ユネスコ大使、酒サムライ)

- 第2部パネラー:

・ 滝澤 英之さん(滝澤酒造/埼玉)

・ 岡空 拓己さん(千代むすび酒造/鳥取)

・ 三輪 研二さん(三輪酒造/岐阜)

・ 大井 源一郎さん(弥彦酒造/新潟)

・ 小池 潤さん(SAKETIMES 編集長)

・ 高橋 理人さん(蔵楽 社長)

- モデレーター: 柿添 尚弘さん(弥彦酒造 アドバイザー)

東海地方からも、岐阜の「白川郷」で知られる三輪酒造の三輪社長が登壇されるとあって、期待が高まります。

【第1部】外交の現場で武器になった!? 元ユネスコ大使が語る「日本酒外交」のリアル

第1部に登壇された門司健次郎さんのお話は、まさに目から鱗の連続でした。42年半もの外交官人生において、世界の要人をもてなす「饗宴外交」の場で、門司さんは日本酒を振る舞い、その魅力を伝え続けてこられたそうです。

門司健次郎さん

東京大学卒業。1975年に外務省に入省後、フランス、ベルギー、イギリスなどで勤務され、イラクやカタール、そしてユネスコ、カナダで大使を歴任。2017年に退官された後も、日本酒造青年協議会から「酒サムライ」に叙任され、フランスの日本酒コンクール「Kura Master」の名誉会長を務めるなど、日本酒の魅力を世界に発信し続けている、まさに日本酒界のキーパーソンです。

「日本には、世界に誇れる良い酒があるじゃないか」。

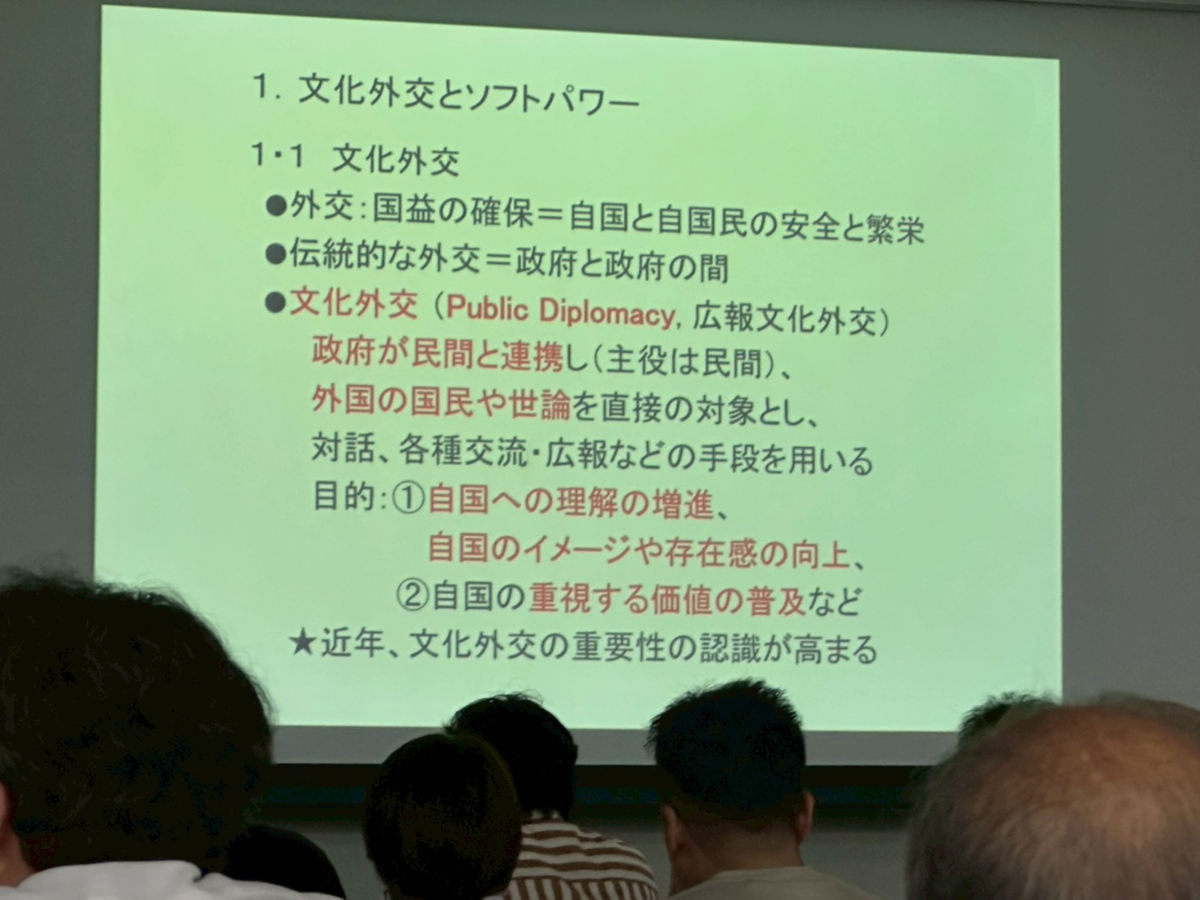

門司さんは、外交における力の種類を3つ紹介されました。軍事力や経済力で相手を動かす「ハードパワー」。そして、文化や価値観といった魅力によって相手を惹きつけ、自発的な理解や支持を得る力である「ソフトパワー」。門司さんが続けてこられた日本酒外交は、まさにこの「ソフトパワー」を実践する活動そのものです。

日本酒という日本の文化が持つ魅力で、国と国、人と人とを繋ぐ素晴らしいツールであることを、数々の実体験とともに語ってくださいました。ちなみに、近年ではこの両方を賢く組み合わせた「スマートパワー」が重要になっているそうです。

「無関心」こそが最大の危機。文化遺産登録が未来を拓く

-

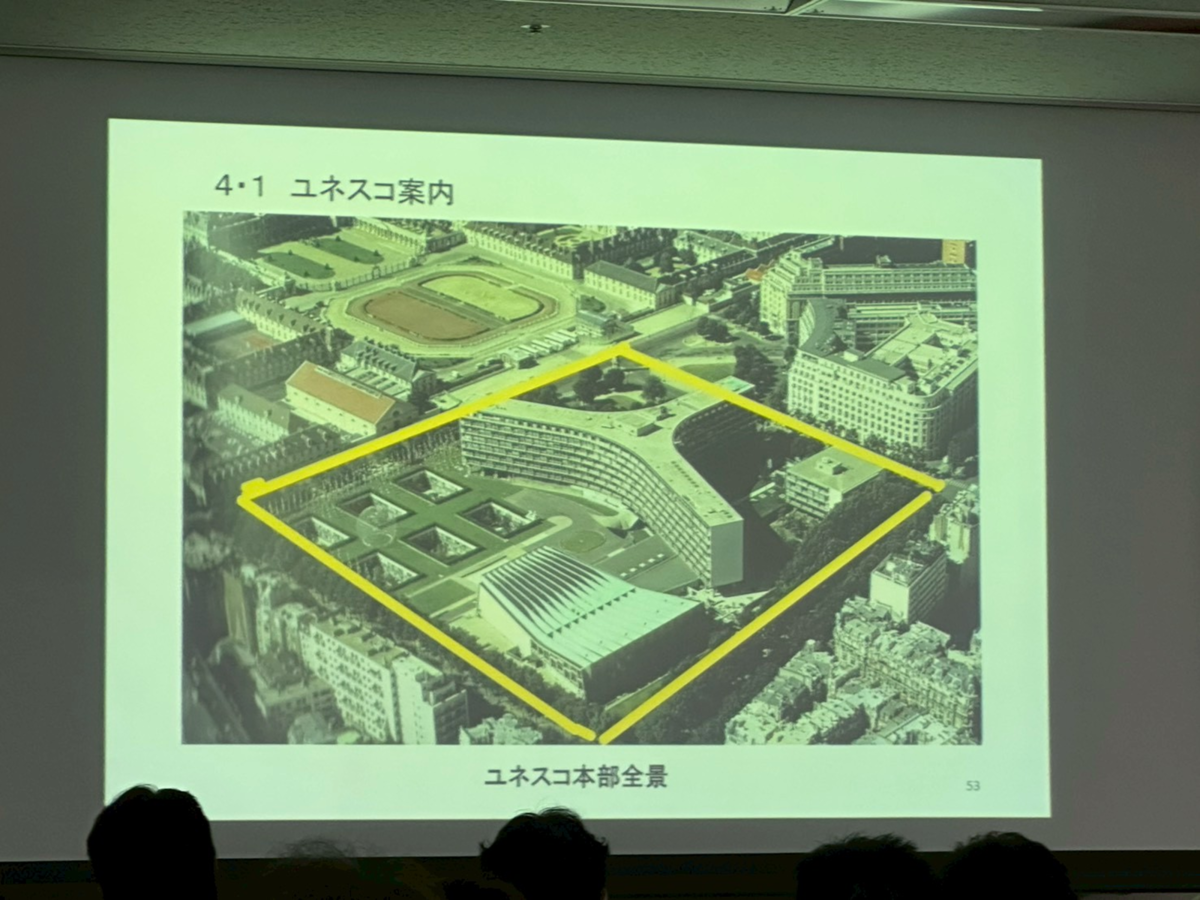

門司さんのスライドより。ユネスコ本部の上空写真。

門司さんは現在の日本酒業界に強い危機感も示します。国内の出荷量はピーク時の5分の1まで落ち込み、若い世代にとっては「日本酒はよく知らない、関心がない」存在になっている、と。

この状況を打破する最大の希望こそが、ユネスコ無形文化遺産への登録なのです。

2024年12月5日に登録された正式名称は「日本におけるこうじ菌を用いた酒造りの伝統的な知識と技術」。これには日本酒だけでなく、本格焼酎や泡盛なども含まれます。門司さんによれば、この無形文化遺産は、建物のような世界遺産とは違い、「世代から世代へと伝承され、変化しうるもの」が対象。だからこそ、ベルギーのビール文化やフランスの美食術、タイのマッサージなど、世界中の様々な文化が登録されているのです。日本の登録数は世界7位の23件で、2013年の「和食」に続き、食文化として世界に認められました。

「この登録は、日本酒が単なるお酒ではなく、日本の文化であると世界が認めてくれた証です」と門司さん。

このニュースが、日本中の人々に「私たちの地元にも素晴らしい酒蔵があるんだ」と、自国の文化を再発見してもらうきっかけになるはずだと、熱く語る姿が印象的でした。

今日の晩酌のヒントに! ワインが苦手な「7つの味覚」と日本酒の可能性

-

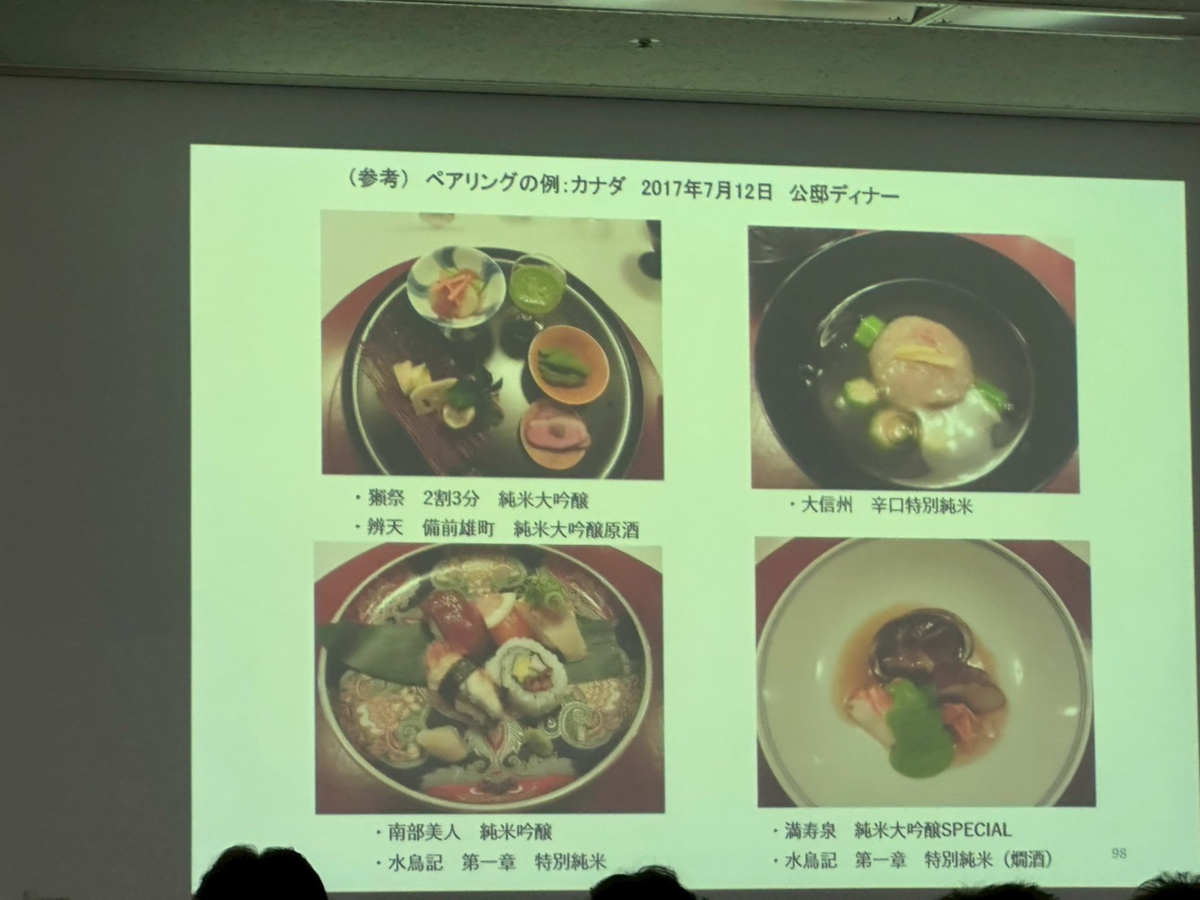

門司さんが実際にカナダの公邸ディナーで提案したペアリング。一皿ごとに異なる日本酒を合わせていくスタイルが望ましいとのこと。

SAKETOMOをご覧の皆様に、ぜひお伝えしたいのが門司さん流のペアリング術。「日本人は、日本酒は和食にしか合わないと思い込みすぎている」という点が、海外へ広める上での大きな障害になっていると指摘します。

その固定観念を覆す存在として期待されているのが、フランス人がフランス料理に合う日本酒を選ぶコンクール「Kura Master」です。「現在、三ツ星レストランで日本酒をオンメニューしていない店を探す方が難しいだろう」と。ではなぜ今、フランスのトップソムリエたちが日本酒に注目するのか。その背景には、ワインが苦手とする味わいの存在がありました。

門司さんによれば、それは以下の7つです。

- 卵

- 苦味(野菜など)

- うま味

- 燻製

- 酸味(お酢など)

- 辛味(スパイスなど)

- ヨード香(海産物など)

健康志向などから、現代のフランス料理ではこうした味わいや食材が使われる機会が増えていますが、ワインだと生臭さが出てしまったり、味が喧嘩したりすることがあるそうです。しかし、懐の深い日本酒は、これらの味わいを驚くほど見事に受け止めてくれます。

これはフランス料理に限った話ではありません。私たちの普段の食卓、例えばお寿司のガリや酢の物、スパイスの効いた料理、燻製チーズ、そして卵料理にも、ぴったり寄り添う日本酒が必ずある、ということです。

【第2部】蔵元たちの本音炸裂! 「米がない…」苦境と世界への挑戦

-

右からモデレーターの柿添 尚弘さん(弥彦酒造 アドバイザー)、大井 源一郎さん(弥彦酒造/新潟 杜氏)、三輪 研二さん(三輪酒造/岐阜 社長)、滝澤 英之さん(滝澤酒造/埼玉 社長)、岡空 拓己さん(千代むすび酒造/鳥取 社長室長)、高橋 理人さん(蔵楽 社長)、小池 潤さん(SAKETIMES編集長)

第2部のパネルディスカッションでは、蔵元、専門メディア、流通と、それぞれの立場からリアルな声が飛び交いました。

- 大井 源一郎さん(弥彦酒造/新潟 杜氏)

新潟県弥彦村の酒蔵。テロワールを重視し、全量手造りの小仕込みで、土地の米と水を生かした柔らかな酒を醸しています。

- 三輪 研二さん(三輪酒造/岐阜 社長)

1994年に早稲田大学理工学部を卒業。銘柄「白川郷」で知られる岐阜県大垣市の蔵元で、にごり酒を武器に世界へ挑戦されています。

- 滝澤 英之さん(滝澤酒造/埼玉 社長)

三輪さんとおなじ1994年に早稲田大学を卒業。埼玉県深谷市で酒蔵を営む。瓶内二次発酵のスパークリング日本酒「AWAZAKE」に力を入れ、海外からも注目を集めています。

- 岡空 拓己さん(千代むすび酒造/鳥取 社長室長)

2012年 商学部卒。鳥取県境港市の蔵元。30カ国以上への輸出を手がけ、インバウンドにも積極的に対応するなど、国際的な展開を推進しています。

- 高橋 理人さん(蔵楽 社長)

2009年 商学部卒。カンボジアなど東南アジアへの日本酒輸出や、酒蔵ツーリズムのコンサルティングを手掛け、日本酒の新たな市場を開拓しています。

- 小池 潤さん(SAKETIMES編集長)

世界最大級の日本酒専門ウェブメディアの責任者として、業界の最新情報を日々発信。日本酒のあらゆる情報を網羅しています。

世界が日本酒を待っている!海外市場のリアル

まず語られたのは、世界へ広がる日本酒の可能性です。各蔵元が輸出やインバウンド対応に力を入れている中、日本酒の輸出やコンサルティングを手掛ける蔵楽の高橋さんから、興味深い現地の情報が共有されました。

「例えばカンボジアは、お米と魚をよく食べ、魚醤のような文化もあるため日本食との親和性が非常に高いんです。今、首都プノンペンでは3万~5万円ほどの高級な『OMAKASE』スタイルの和食店が人気ですが、提供される日本酒のレベルがまだ追いついていない。ここに高品質な日本酒を届けるチャンスがあります」

こうした海外での評価軸となるのが、国際的なコンクールです。SAKETIMESの小池編集長は、「IWC(英)やKura Master(仏)など影響力の大きいコンクールを中心に、今や世界中で日本酒コンテストが開催されています。蔵元さんから『どれに出品すればいいか分からない』という声が聞こえるほど、注目度が高まっている証拠です」と、業界全体のトレンドを解説しました。

「米がない…」深刻化する原料高騰と、業界の未来

しかし、華やかな海外展開の一方で、蔵元たちは深刻な課題に直面しています。それは、酒米の価格高騰です。

「米の価格が2倍近くになり、心が折れそう」(三輪酒造・三輪社長)

「あまりに高くて、そもそも米が手に入らない蔵も出てきている」(滝澤酒造・滝澤社長)

農家さんの苦労を思えば当然、という想いがある一方、このままでは酒造りそのものが立ち行かなくなるという悲痛な叫び。多くの蔵が、この冬からの値上げを避けられない状況だといいます。

千代むすび酒造の岡空さんは、「自社での米作りをスタートして、農家さんの大変さを実感した。それなのに彼らは十分に儲かっているわけではない。だからこそ、僕たちは価値あるものをしっかり造り、正当に評価していただく努力をしなければならない」と力強く語りました。

この状況に対し、小池編集長は業界全体を見渡す視点から、次のように提言します。

「今、毎月数社のペースで酒蔵が廃業しているというデータもあります。この米の問題は、まさに業界の死活問題です。しかし、ピンチはチャンスでもある。国民的に食や農業の問題に関心が向く今こそ、生産者、流通、そして消費者が、皆で『適正な価格』について議論すべきタイミングが来たのではないでしょうか」

安くて美味しいだけではない、持続可能な産業として、日本酒が未来へ続いていくための大きな課題が浮き彫りになりました。

未来のために、私たちが楽しむ一杯から

今回のイベントを取材して感じたのは、日本酒が世界から高い評価を得ているという希望と、国内では原料不足という厳しい現実に直面している、まさに光と影でした。

しかし、登壇された皆さんの言葉は、困難の中でも未来を切り拓こうとする情熱に満ち溢れていました。世代も専門も異なる卒業生たちが、母校である早稲田の地に集い、同じ未来を見据えて真摯に、そして時にはユーモアを交えて語り合う姿。そこには、適度な上下関係を保ちつつも、それを超えておおらかに結束する、まさに"早稲田らしさ"とも言える温かい一体感がありました。

ユネスコ無形文化遺産登録は、日本酒の歴史にとって大きな一歩です。でも、その文化を守り、未来へ繋いでいくのは、蔵元さんたちの努力と、そして何より、私たち飲み手一人ひとりの「美味しい!」の一杯に他なりません。

SAKETOMOをご覧の皆様も、まずは今夜の食卓で、美味しい地酒を片手に、その奥深い魅力を再発見してみてはいかがでしょうか。その一杯が、日本の素晴らしい文化の未来を応援する、温かいエールになるはずです。

酒造稲門会 https://shuzotomonkai.com/

関連記事