なぜ今、台湾で日本酒ブーム? 急成長の裏にあったプロ集団「TSSA」の正体。政府公認の「研究機関」が握る、次なる一手と未来

2025年6月1日、台湾の日本酒・焼酎シーンに、大きな一歩が記されました。清酒と焼酎を包括的に研究する、台湾で初めての政府認可団体「台湾清酒・焼酎研究協会(TSSA)」が正式に設立されました。理事長は先日、酒サムライに叙任された管さんです!

この知らせは、私が2024年に取材で訪れた際に肌で感じた、現地の熱気を裏付けるものでした。活気ある街並み、進化を続けるレストランのペアリング、そして日本のSAKEに向けられる人々の熱い眼差し。この土地が持つ大きなポテンシャルが、ついに一つの形となって動き出したのだと実感しました。

設立からほどなくして、現地で出会った友人から届いた一通のメールをきっかけに、今回その全貌を取材しました。そこには、台湾のSAKEシーンの未来を本気で変えようとする人々の、熱い想いが綴られていたのです。本記事では、この新たな架け橋となるTSSAの姿に迫ります。

なぜ今、台湾で? ― TSSA設立の背景

日本の酒蔵にとって、台湾は今、最も注目すべき市場の一つです。最新のデータがその活況を物語っています。

-

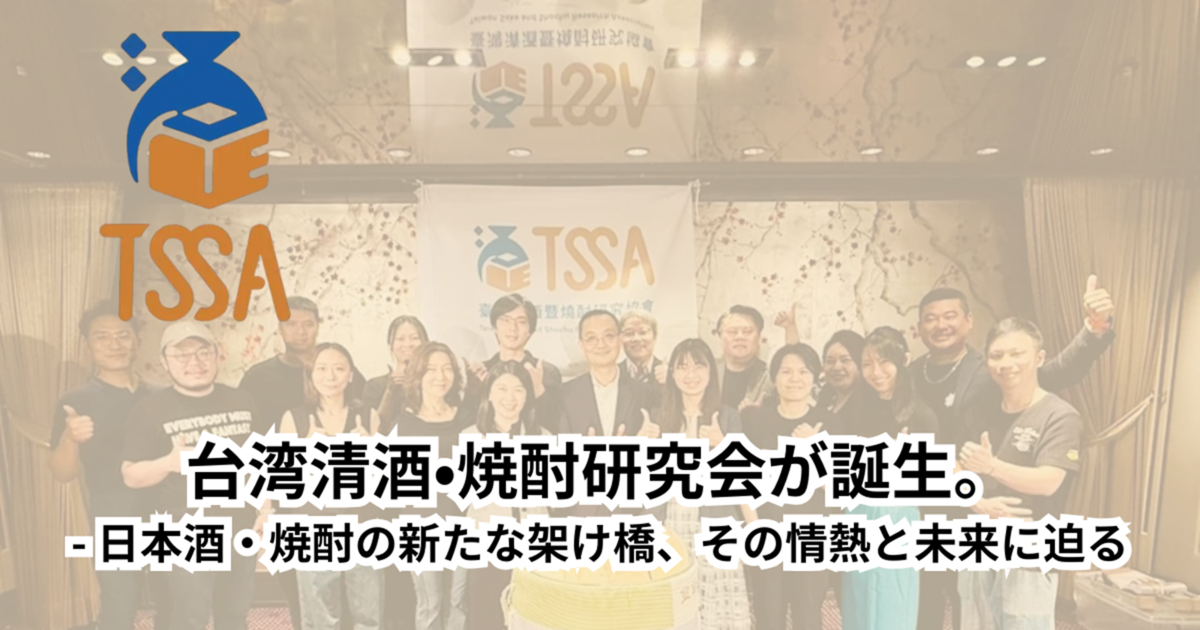

8月に行われたTSSA成立大会ディナーの様子

国税庁の発表によると、2023年の清酒の国別輸出実績において、台湾は輸出額で前年比プラス20.5%となる約26.8億円を記録しました。これは、主要市場の中でも際立った伸びです。注目すべきは、輸出量(3,104kl)自体はほぼ横ばい(プラス0.9%)である点です。これは輸出単価が大幅に上昇していることを示しており、台湾の消費者がより高価格帯のプレミアムな日本酒を求めている証拠と言えます。

さらに、この数字には表れない重要な側面があります。それは、活発なインバウンド消費です。日本を訪れる多くの台湾人観光客が、免税店やお土産として日本酒を直接購入して帰国しています。この「機内持ち込み分」とも言える消費量を考慮すれば、台湾における日本酒の実質的な市場規模は、統計データが示す以上に大きいと考えるべきでしょう。

この力強い成長の背景には、幅広い世代に親日家が多いことに加え、現地の飲酒文化の変化も大きいようです。かつて「お酒は不良のもの」というイメージがあった台湾ですが、近年では若い世代を中心に「リラックスできる大人の楽しみ」という認識へと変わってきました。私自身、昨年訪れた際にも、新しい専門酒販店のオープンが相次ぎ、現地の食文化に寄り添った提案が増えていることからも、市場の成熟を肌で感じました。

こうした背景から、台湾のSAKE市場は一過性のブームではなく、次なるステージへと進む土壌が十分に整っていたのです。

魂を吹き込む人々 ― 業界の垣根を越えた、プロフェッショナル集団

このTSSAが何より特筆すべきは、その設立メンバーの顔ぶれです。台湾の各界を代表するプロフェッショナルたちが、業界の垣根を越えて集結しているのです。

会を率いる管怡宣理事長は、かつて東京、千葉、愛媛に居住した経験を持ち、半導体企業での経営経験や酒類組合での活動に加え、日本の専門機関での学びも修了した、まさに経営・流通・知識の三拍子を兼ね備えたリーダーです。彼は「研究・品評・文化対話を通じて、台湾独自の醸造知識体系と、日本酒類総合研究所のような科学的な風味表現の枠組みを構築していきたい」と、力強いビジョンを語っています。その言葉を裏付けるように、去る9月1日、管氏は日本酒の魅力を世界に広めた功績を称えられ、名誉ある「酒サムライ」の称号を授与されました。

さらに理事会には、大学教授や国立研究所の博士といった学術界の頭脳が参加。これにより、TSSAは文化普及に留まらない、高度な「研究機関」としての信頼性を持っています。また、国際的な広報や貿易を手がけるビジネスのプロがいることは、この会が設立当初から世界を見据えていることの証です。

それだけではありません。教育、旅行、焼酎インフルエンサー、飲食店経営者といった、現場を知る多彩な専門家たちも名を連ねています。この多彩な布陣は、TSSAの活動が机上の空論で終わることなく、台湾の社会に広く、深く根差していくであろうことを予感させます。

(※理事の詳細な名簿は、記事の最後でご紹介します)

「台湾清酒•焼酎研究会(TSSA)」の独自性

もちろん、台湾にはこれまでも日本のお酒に関連する団体が存在しました。しかし、TSSAはそれらとは一線を画す、全く新しい存在と言えます。その独自性は、大きく三つのポイントに集約されます。

第一に、その主目的が「研究」にあること。単なる文化普及に留まらず、「醸造科学研究」や「台湾独自の風味表現の構築」といった、学術的な探求を第一に掲げています。

第二に、「清酒と焼酎の両方」を包括的に研究対象としている点も、これまでにない新しい視点です。

そして何より重要なのが、台湾政府に認可された「全国規模の公式な非営利社団」であること。これは、産業政策への提言も視野に入れた、社会的な役割を担う組織であることを意味します。

「清酒と焼酎の両方を対象とし、『研究』を主目的に掲げた、政府認可の全国規模の非営利社団としては台湾初」――この事実こそが、TSSAの歴史的な意義を物語っているのです。

日本と台湾、SAKEで繋がる ― TSSAの具体的な活動計画

TSSAは、その設立と同時に具体的な行動を開始します。来る10月1日には、台北市内のホテルにて年次総会および「日本酒の日 乾杯祭典」を開催。さらに、記念すべき第一回の事業として「2025年 清酒・焼酎 国際交流フォーラム」が催されることも発表されました。

記念すべき第一回のフォーラムには、日本の独立行政法人酒類総合研究所から2名の専門家を招聘。台湾で活躍する醸造家や専門家を交え、技術と文化の交流が行われます。

<イベント概要>

● イベント名:

・ 2025年 第一回 清酒・焼酎 国際交流フォーラム

・ 日本酒の日 乾杯祭典

● 日時: 2025年10月1日(水)

● 場所: 台北格萊天漾大飯店(シーザーメトロ台北)

● 主な登壇者:

・ 高橋 圭 博士(酒類総合研究所 主任研究員)

・ 篠田 典子 氏(同研究所 醸造技術研究部門 副部門長)

・ 羅 己能 氏(「恆器製酒」創業者)

・ 陳 慧 氏(「台灣清酒天衡」創業者)

日本の酒蔵にとっての可能性、そして未来へ

-

2025年6月行われた「第一回成立大会」の様子

TSSAの誕生は、日本の酒蔵、特に海外展開を目指す蔵元にとって、大きなチャンスをもたらします。現地の市場や文化を深く理解する、これほど多様な専門家集団と直接連携できる機会は、これまでありませんでした。台湾市場のリアルなニーズを知るための、まさに最高の窓口となるでしょう。

台湾では、マイケル・オー氏が率いる「台灣清酒協會」が長年にわたり、プロの「唎酒師」を育成するなど、教育の分野で多大な貢献を果たしてきました。その確かな土壌の上に、今回新たに「研究」と「産業振興」を主目的に掲げるTSSAが誕生したことは、台湾のSAKEシーンが新たな成熟期に入ったことを示す、象徴的な出来事と言えます。

-

今回設立について連絡をくれた包睿敏さん。酒匠で元日本酒BARのオーナーである彼女が日本との連絡事務を担当している。 (左・包さん、右・著者)

海を越えて日本の酒を愛し、その文化を自らの手で根付かせ、さらに発展させようとする人々がいる。その事実は、私たち日本の酒類業界にとっても、大きな希望であり、誇りです。日本酒が世界中で愛される「世界酒」となるためには、日本食と共にその魅力が伝わるだけでなく、現地の食事と合わせて楽しまれることが不可欠です。台湾独自の食文化と日本酒・焼酎のペアリングを研究し、「台湾独自の風味表現の枠組みを構築する」というTSSAの挑戦は、まさにその大きな一歩となるでしょう。

最後に、TSSA 管怡宣理事長から日本の皆様へのメッセージを預かっています。

「このたび、名誉ある『酒サムライ』を叙任いたしました。この称号は、肩書というよりも、日本全国の酒蔵の皆さまから託された『責任』そのものだと、身の引き締まる思いです。

15歳で日本語を学び始めて以来、千葉、東京、愛媛で約10年を過ごし、日本の皆様には大変お世話になりました。各地の酒蔵を訪ね歩く中で、私は日本酒が単なる飲み物ではなく、その土地の文化そのものであることを深く学びました。

コロナ禍の厳しい時期を日本の蔵元の皆さまである『仲間』と共に乗り越える中で、『自分にできることは、ただ輸入し販売するだけではない』と強く思うようになりました。私の持つ日本での経験や知識を活かし、台湾、そして華語圏の方々へ日本酒文化の真髄を伝えたい。その想いが結実したのが、この『台湾清酒・焼酎研究協会(TSSA)』です。

この新たな架け橋を通じて、台湾と日本の絆をさらに強く、深く結んでいきたいと願っています。台湾の市場に興味をお持ちの蔵元の皆様、ぜひ私たちTSSAにお声がけください。共に、日本酒と焼酎の新たな未来を創造できることを楽しみにしています」

この熱い想いから生まれた新たな架け橋が、日本と台湾の絆をさらに強く、深く結んでくれることを、私も一人の日本酒の伝道者として心から期待しています。

台湾清酒•焼酎研究会(TSSA) 役員名簿

【理事長】

管 怡宣(Alex Kuan)

伊台貿股份有限公司 董事長兼総経理 / 台湾清酒・焼酎研究協会(TSSA) 理事長 / 台北市酒類商業同業公会 清酒・焼酎代表理事

TSSAの設立者であり、初代会長。台湾と日本の酒文化交流を牽引するキーパーソン。15歳で日本語の学習を始め、東呉大学卒業後、パナソニックに入社。その後、台湾を代表する半導体企業・聯華電子(UMC)に在職中、日本へ赴任し約10年間居住。その間に日本の47都道府県すべてを訪ね歩き、各地の酒蔵と交流した。その探求は酒蔵に留まらず、日本城郭検定や神社検定の資格を取得するほど、日本の文化と歴史の深奥にまで及んでいる。

グローバル企業で培った経営手腕を活かして伊台貿股份有限公司を設立し、日本酒・焼酎の輸入、教育、そして酒蔵ツーリズムの推進に尽力。SSI酒匠やJSA認定講師の資格も有し、航空会社の日本酒アドバイザーやコラム執筆、170回を超える講演などを通じて、台日文化交流の架け橋として精力的に活動している。

コロナ禍の厳しい時期を日本の蔵元と共に乗り越える中で、「自分にできることは輸入・販売にとどまらない」という想いを強くし、TSSAの設立を決意。JSS Academyや酒類総合研究所の官能評価セミナーを修了するなど、自らも学びを続けながら、台湾独自の醸造知識体系と科学的な風味表現の枠組み構築を目指している。

功績が認められ、2025年9月には、日本酒の魅力を世界に広めるアンバサダーとして、名誉ある称号『酒サムライ』を叙任された。

【副理事長】

徐 宜寧(輔仁大学 非常勤准教授 / ランディス台北ホテル 総支配人)

陳 育文 博士(国立中央研究院MRI研究所 マネージャー / JSS Academy修了生)

【理事】

蔡 宏基(国際交流広報委員長 / 里波貿易有限公司 総経理)

謝 欣妤(総務委員長 / 税関職員)

黃 佳玲(教育委員長 / 旅時紀国際有限公司 代表)

胡 庭瑄(市場開発委員長 / 旅行会社 営業部長)

包 睿敏(無限清酒学苑 代表)

趙 勇翔(開禾有限公司 営業部長)

【予備理事】

蕭 伊芳(焼酎インフルエンサー)

陳 穎芝(本会財務 / 独楽清酒食堂 店長)

廖 偉閔(禾味國際有限公司 営業)

【常勤監事】

蔡 至軒(浩陽實業有限公司 総経理 / 台北市酒類商業同業組合 理事)

【監事】

許 哲斌(HPE 上級営業部長)

鄭 雅尹(蓬勃貿易有限公司)

【予備監事】

王 華正(四貝居酒屋 代表)

関連記事