「長珍」長珍酒造株式会社 "信長の台所"で受け継がれる基本に忠実な「手仕事」での酒造り~ SAKETOMO的酒蔵見学・愛知編⑪

愛知県津島市にて酒造りを行っている長珍酒造株式会社。かつては “信長の台所”とも呼ばれた歴史の深い街で、現在も伝統の酒造りが続けられています。

今回は、5代目の父とともに酒造りを担う6代目・桑山稜平さんにインタビュー。「日本酒は料理と合わせるのが一番」と食中酒にこだわる“長珍”の酒造りについて詳しくお伺いしました。

-

長珍酒造株式会社 桑山稜平さん

歴史と風情が香る津島の老舗酒蔵・長珍酒造

長珍酒造があるのは、津島街道の宿場町であり、木曽三川の水運を活かした港町として栄えた津島の街の中心部。酒屋業で成功していた初代・桑山政太郎が、かつて家業として行われていた酒造りを明治元年にこの地で再興し、現在まで酒造りが受け継がれています。

桑山さんによると、再興当初は親族が提灯作りを行っていたことから「提灯屋酒造」という屋号が使われていたとのこと。その後「末永く珍重されるお酒でありたい」という思いを込めて「長珍」と表記するようになったそうです。

-

大正時代の賞状 大正9年は「白玉」という銘柄名だったが、大正10年には「長珍」の銘柄名が使われていたようだ

蔵元杜氏として5代目を受け継ぐ父・桑山雅行さんとともに「長珍」の酒造りを担っている桑山稜平さん。しかし、子どもの頃は蔵を継ぐ気持ちはなかったそうです。

桑山稜平さん(以下、桑山さん) 父からも母からも、祖父母からも「継ぎなさい」と言われたことは一度もありませんでした。大学も醸造とは全く関係のない分野へ進み、卒業後も服が好きだったので繊維関係の問屋に就職しました。気持ちが変わったのは、サラリーマンとしてしばらく働いてからです。社会に出て、お金を稼ぐことの大変さ、厳しさを知った後で実家に帰った時、父が「これ、今年できた酒だから」とお酒を渡してくれたんです。それを飲んだ時、本当に「なんておいしいんだ」と衝撃を受けました。と同時に、「この味を無くしてはダメなのではないか」と思ったんです。自分が繋がなければこの味は途絶えてしまうことになる。子どもの頃から両親や祖父母が朝から晩まで働いてきたのをずっと見てきましたので、そうして代々守ってきた味を自分が継がずに途絶えさせてしまうようなバチ当たりなことをしてはいけないなと。

蔵に戻る決心を固めた稜平さんですが、5代目である父からは一度断られたと言います。

桑山さん 私が「蔵に帰りたい」と最初に話した時には「蔵の人数は足りている」と断られました。父が継いだ頃は酒蔵にとって厳しい時代であったこともあり、大変な苦労があったようです。実は、父も蔵に戻る際には祖父から反対されていたそうですが、酒造りの世界の厳しさを身をもって知っていたからこそなのではと思っています。

しかし、自分も年々蔵を継ぎたいという気持ちが強くなってきていました。そして、改めて「戻りたい」と頭を下げてお願いしたところ、父から「腹を括れよ」と、ようやく許してもらえました。蔵に戻ったのは5年前です。ちょうどコロナ禍真っ只中で、製造数量も半分ぐらいに落ち込んでしまった一番厳しいタイミングでした。

-

蔵内で酒造りについて語る桑山さん

逆算して造られる「料理ありきの日本酒」

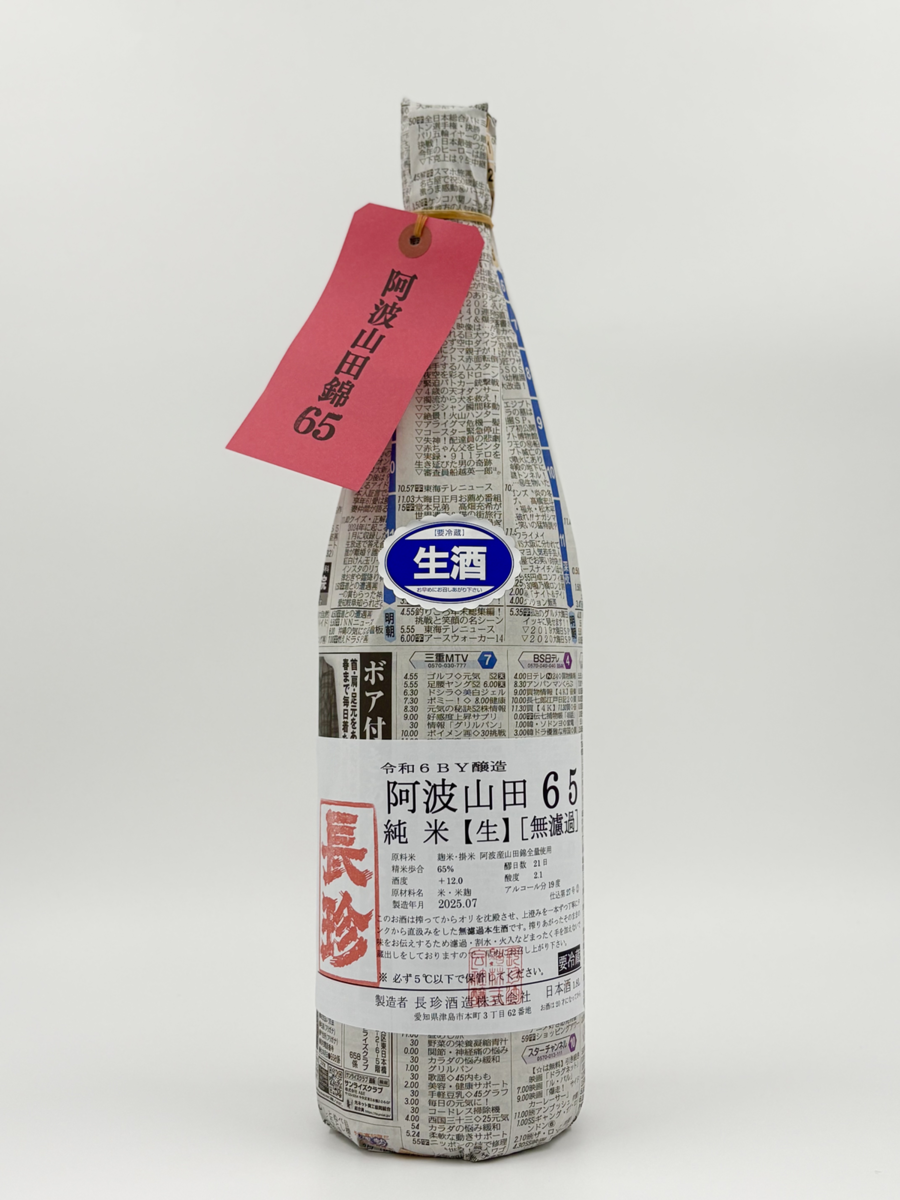

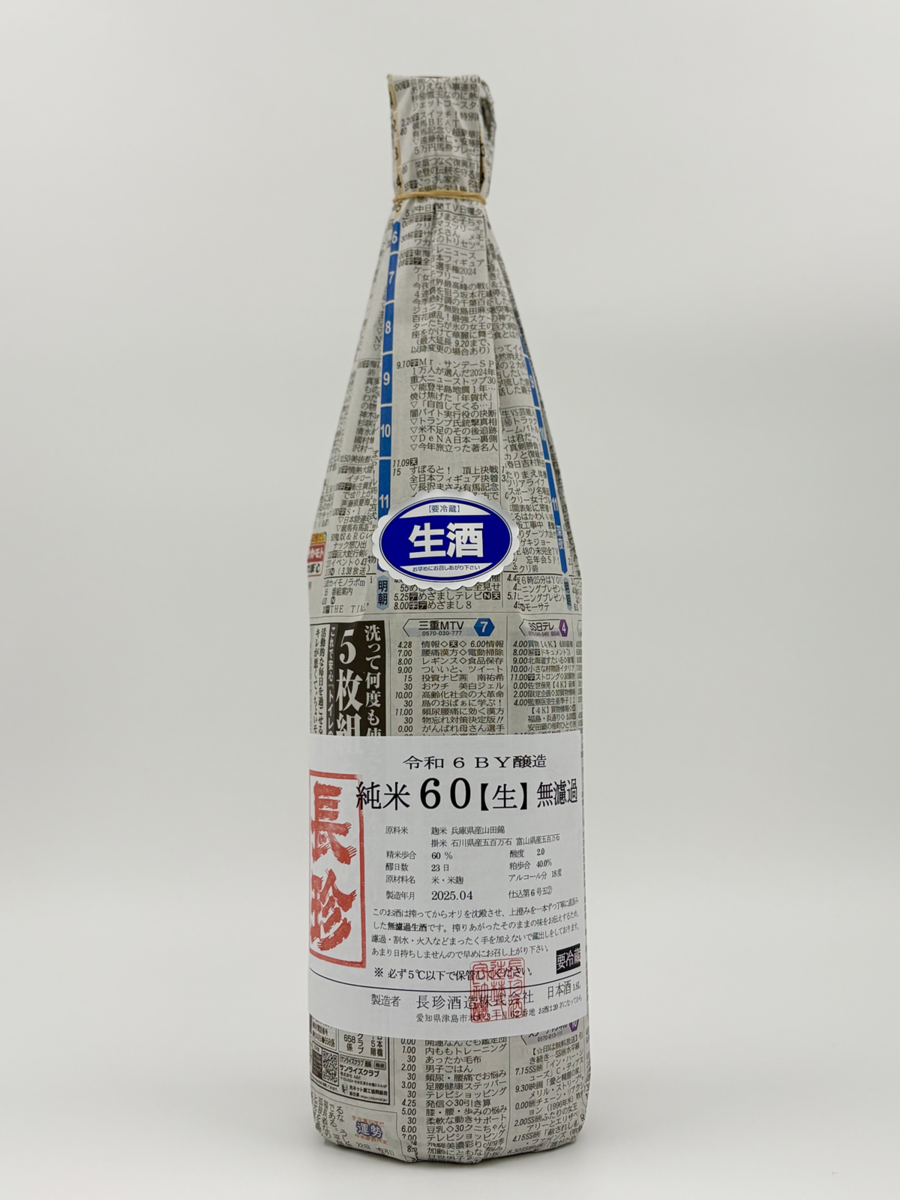

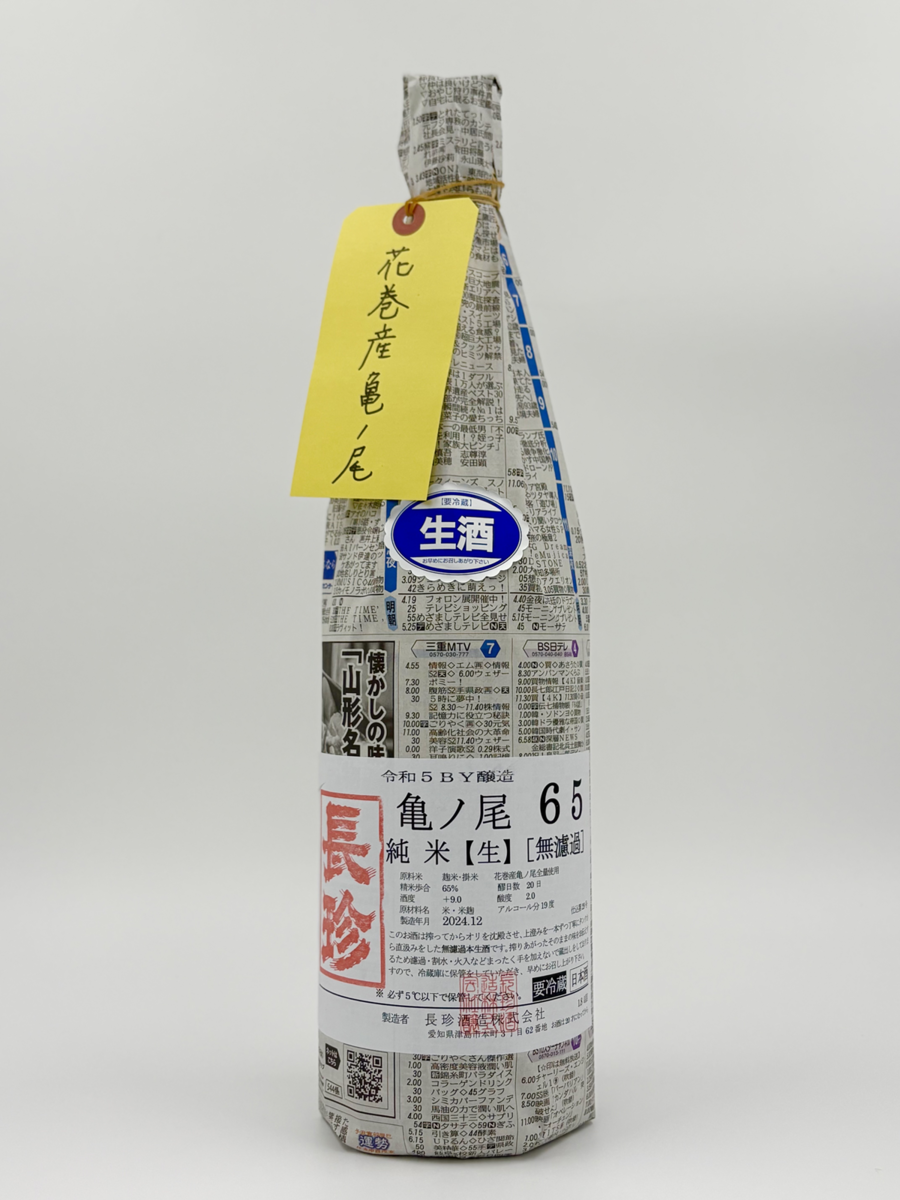

蔵の代名詞ともなっている“しんぶんしシリーズ”をはじめ、多様な日本酒を作っている長珍酒造。その根底にある酒造りの基本が「食中酒としておいしいお酒」です。

-

長珍の代名詞ともなっている“新聞紙シリーズ”(写真中央)

桑山さん 長珍酒造の酒造りは「食中酒であること」「熟成しておいしいお酒であること」、「燗にしておいしいお酒であること」の3つが基本コンセプトとなっています。

この中で特に重視しているのが「食中酒であること」であり、料理と合わせて楽しめる酒を目指して酒造りを行っています。酒質の設計も料理ありきで、「どんな料理に合わせたいか」というところから逆算して組み立てるのが「長珍」の酒造りです。

また、長珍がもう一つ大事にしていることが「最後の一滴までおいしいお酒」であること。開封してからの味の変化も楽しめるお酒として造られているそうです。

桑山さん 「熟成しておいしい酒」という部分についても、1~2年熟成したときの味を想定し逆算による酒造りを行っています。熟成に耐える骨格がしっかりした「たくましいお酒」が基本です。

特に、無濾過の生原酒である「しんぶんしシリーズ」は「開けてからがスタート」がコンセプト。開けたてのフレッシュな味わいから、時間を置くことで角が取れてまろやかになっていく変化、そのすべてを楽しんでほしいと思っています。飲み手が、自分好みのタイミングで、自分だけの一本に「育てて」いく、そんな遊び心のあるお酒として楽しんでもらえればと思います。

コロナ禍で自宅向けの日本酒需要が増えたこともあり最近では4合瓶でも出荷していますが、おすすめは一升瓶です。大きい容器の方が良い形で熟成が進み、より丸みのある味わいになります。

山田錦、雄町、五百万石、八反錦、亀ノ尾、夢錦…といろんな酒米を使ったお酒があることも「長珍」の特徴の一つ。これも「料理ありき」のお酒へのこだわりの現れです。

桑山さん 現在は酒米の種類だけでも常時10種類近く、精米歩合の違いも加えると20種類近いバリエーションとなっています。お酒の味わいは、酒米ごとに全く味が変わってきます。そのため、「この料理にはこの酒米を使おう」「この味わいならあの食材に合うはずだ」と想像を膨らませながら酒造りを行っているうちに、自然と少量多品種となりました。

一本一本が真剣勝負 細部にまで基本に忠実な「手仕事」での酒造り

今回の取材では、特別に酒蔵の内部も見学させていただきました。長珍酒造で現在酒造りが行われているのは昭和初期から使われている酒蔵。往時の姿がそのまま残る蔵内は作業がしやすいよう随所に工夫が凝らされています。今シーズンの造りを終えた蔵内は来シーズンに向けた手入れの真っ最中。一つ一つの道具が丁寧に並べられており、整理整頓が行き届いているところも印象的でした。

蔵内には麹室が2室備えられており、吟醸酒や大吟醸の仕込みとその他の日本酒の仕込みで使い分けているそうです。

-

長珍酒造の麹室 手前側の小さめの室では吟醸酒や大吟醸の、奥側の大きめの室をその他の日本酒の仕込みが行われている

この他、敷地内には「江戸蔵」と呼ばれる約200年前に建築された建物も現存。現在も作業場として利用されています。

-

築およそ200年を数える「江戸蔵」

長珍酒造での酒造りにおける特徴の一つが蒸米。現在でも大きな和釜を使い、米を蒸しています。

-

蒸米に使われる大きな和釜

桑山さん 和釜で蒸すと米が理想的な状態に蒸し上がるんです。米を蒸している間に釜の中の水位が下がり、高温の乾燥蒸気が発生します。この乾燥蒸気が米の表面を適度に乾かしてくれるため、外側が硬く内側はふっくらと柔らかい理想的な「外硬内軟」に仕上がります。

-

和釜を設置する炉 和釜の周囲にバーナーの火を巡らせることで乾燥蒸気を効率よく発生させる

仕込み水には蔵内の井戸から取水されている木曽三川の伏流水を使用。もともと海であった津島周辺では地下に貝殻の層があり、そこを通ってきたミネラル分多めの水を用いて酒造りが行われています。ミネラル分が多い水を使うと酵母が活性化し、力強い「男酒」になるとのこと。発酵力の強さを生かした酒造りも、長珍酒造の伝統です。

この仕込み水は米を蒸す際にも使われており、酒造りの期間を終えた和釜の内側には白い石灰状のものがびっしりと付着。次の仕込みが始まるまでに手作業でコツコツとはがすのも大切な仕事の一つだそうです。

-

和釜の内部には仕込み水に含まれるミネラル成分が付着 シーズンが終わるとこれを手作業で剥がしていく

小ロットで多くの日本酒を造る長珍酒造では、一本一本が真剣勝負。搾りや瓶詰め、さらには包装に至るまで細部にこだわった手仕事が行われています。

桑山さん 酒は空気に触れると劣化してしまうので、搾りや瓶詰めの際にもできるだけ空気に触れないようにしています。搾りの際には、醪(もろみ)の溶け具合を見極めながら“ヤブタ(圧搾機)”の中の板の枚数を調整し、できるだけ隙間が生じないよう袋の中に醪が目一杯入るようにしています。醪の状態を五感全てで感じ取って、酒粕がどれくらい出るかを計算し、最適な枚数を決めています。また、瓶詰めも貯蔵タンクにシリコンチューブをつなぎ、1本1本手作業で行っています。搾ったままの味わいを届けられるよう、手仕事にこだわっています。

-

タンクにチューブをつなぎ、1本ずつ手作業で瓶詰め

また、長珍酒造の酒造りにおけるもう一つの大きな特徴が「お酒のブレンドをしない」こと。これもまた、基本に忠実な酒造りの一環です。

桑山 うちは1本1本が勝負です。例えば「しんぶんし」シリーズは1つの酒米につきタンク2本で仕込んでいますが、同じ種類の米で同じ日に酒母を造ったとしても、1本目と2本目では使うタイミングがずれためその間に熟成が進んで味わいが変化します。もちろん、その日の天候や湿度でも発酵度合いは変化します。そうしたタンクごとの違いも楽しんでもらいたいという思いから、あえてそのまま瓶詰めしています。

-

タンクの間に備えられた作業用の足場には木桶を再利用 物を大切にする長珍酒造の姿勢が現れている

1本1本のお酒を大切にする真摯な姿勢は“しんぶんしシリーズ”の包装にも現れています。

桑山 もともと、鑑評会に出品するお酒などは、光を遮断し、衝撃から守るために1本1本新聞紙で包んで運んでいたんです。その「新聞紙」というある意味で無骨なものでも、きちんと折り目を付けて丁寧に包装すればパッケージとして昇華できるのではと父が考案し、現在の“しんぶんしシリーズ”が誕生しました。新聞紙そのものをパッケージとしているのはおそらくうちが初じゃないかなと思います。

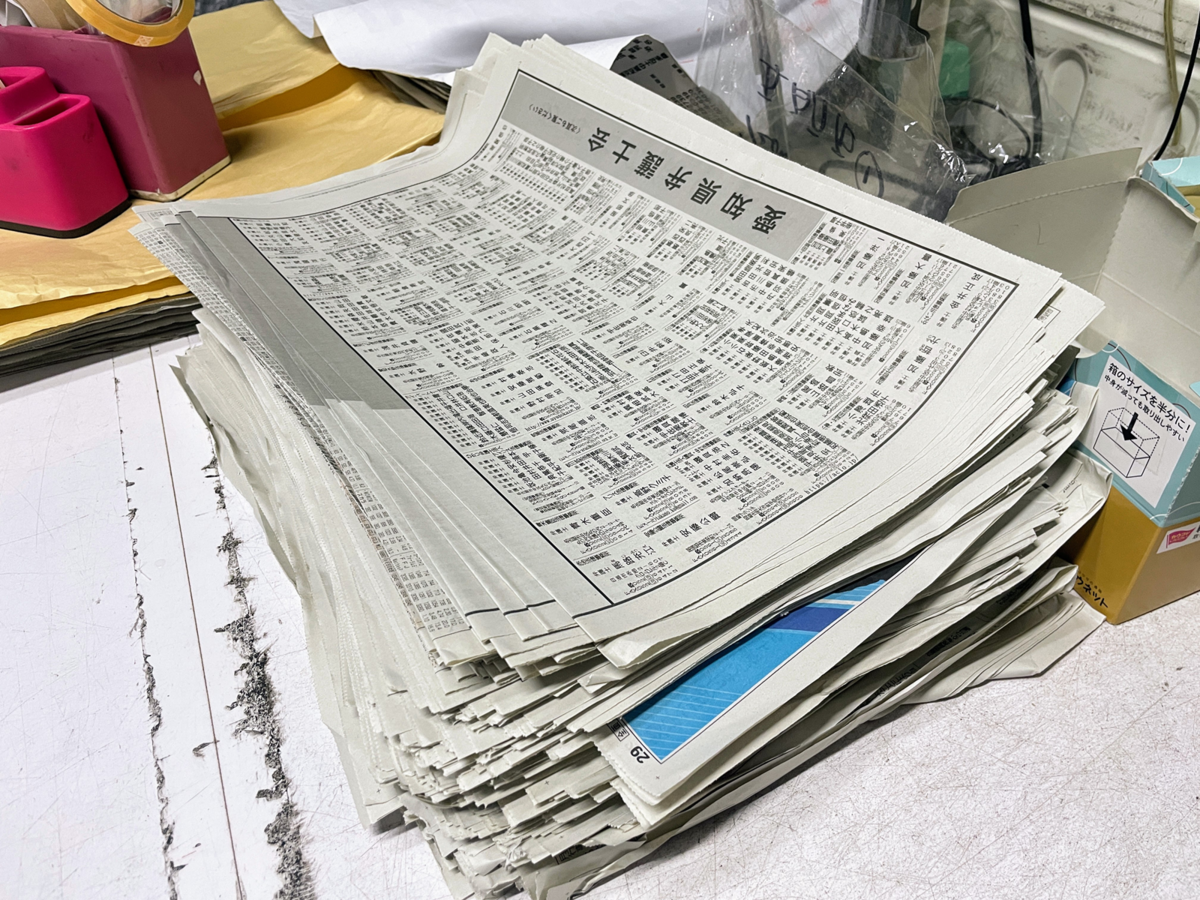

包装に使う新聞紙は、近所の新聞店さんで余ったものを頂いています。実は新聞紙の紙面にもこだわっていて、できるだけ暗いニュースが載っている紙面は避け、写真がきれいなものや明るい話題の広告などが表に来るように、私の母が記事の内容を一枚一枚チェックして選んでいるんです。今年は、津島の天王川祭りの写真が載った記事がありましたので、これがちょうど表に来るように工夫しながら巻いたりもしています。

-

包装に使う新聞紙も1枚一枚チェックして選別

蔵元に聞く「長珍」と料理のおすすめペアリング

料理から逆算し、食中酒としての日本酒にこだわって造られる「長珍」。桑山さんにおすすめのペアリングについてお伺いしました。

純米大吟醸 「長珍 祿」

桑山さん 「長珍 祿」は長珍のフラッグシップとして位置づけられる日本酒で、天からの贈り物を表す「天の美禄」という言葉から名付けられました。40%精米の兵庫県産山田錦を使い、1年以上低温熟成した純米大吟醸です。なめらかさと甘味があり、後味がすーっと消える優しい味わいは「父が造りたい味」となっています。料理では和食やおせち料理といったものと好相性です。

特別純米「長珍」(ゴールドラベル)

桑山さん ゴールドラベルの「長珍」は、長珍の中でも最もスタンダードなものとなります。昔ながらの製法で2回火入しており、常温で熟成しています。強めの香りと自然な熟成に伴う色合いが特徴で、米のコクと旨味が詰まった、球体に近いような丸みのあるお酒です。名古屋めしにもある味噌を使った力強い味わいの料理によく合います。

純米「ささにごり」

桑山さん 「ささにごり」は新年の最初に出荷される新酒です。令和6酒造年度の「ささにごり」は麹米と掛米に精米歩合60%の広島県産八反錦を用いた純米酒となっています。飲み口が非常に良く、オリを絡めたことによりコクとふくらみを感じさせつつも、八反錦ならではのすっきりとシャープな味わいになりました。八反錦を使ったお酒には若草のような雰囲気が感じられる、トマトやバジルを用いたイタリアンのような料理との相性がいいです。

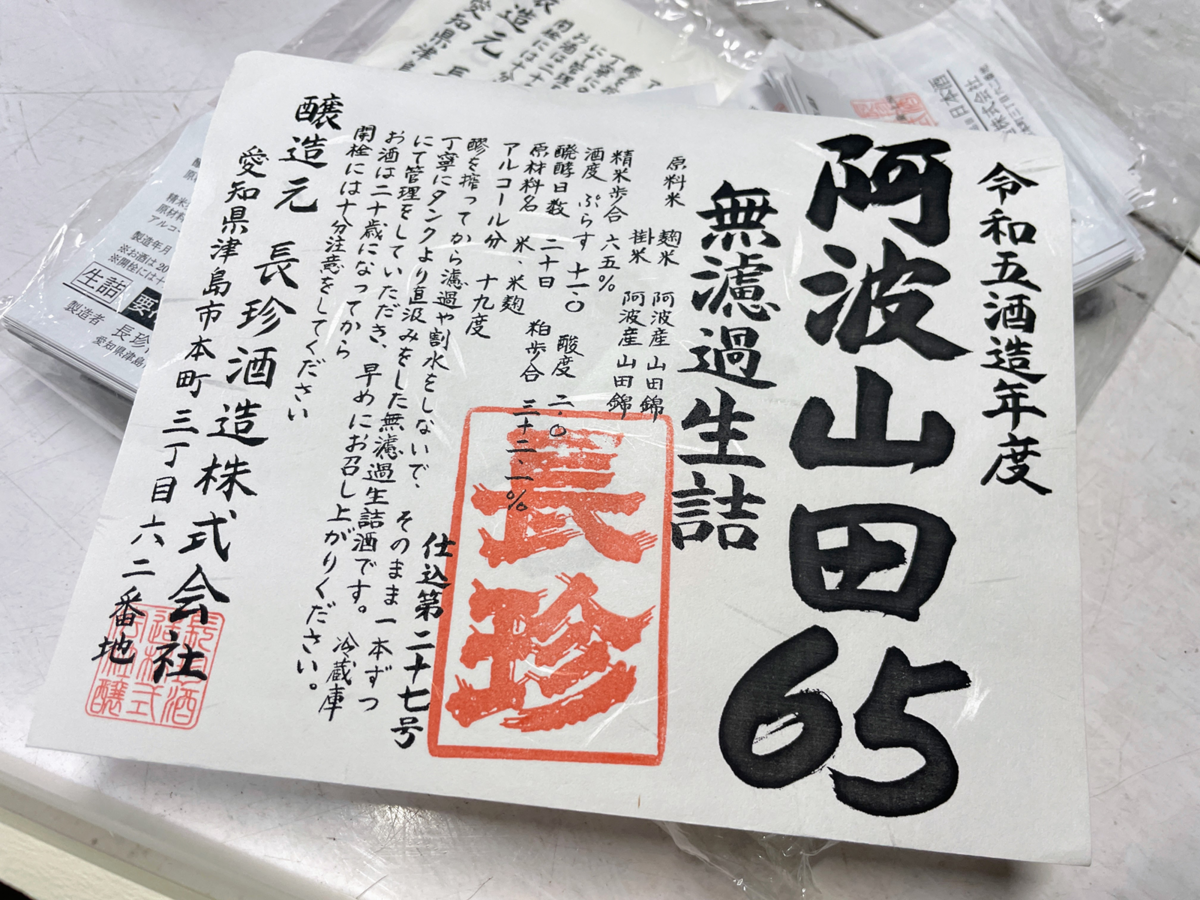

しんぶんしシリーズ「阿波山田65 純米無濾過生原酒」

桑山さん 「阿波山田65」はしんぶんしシリーズの中で一番人気の日本酒です。全量を徳島県産の阿波山田錦で仕込んでおり、少しタイトに引き締まった味わいとたなびく余韻が特徴です。燗酒にしても非常においしく、飛び切り燗と呼ばれる約70度付近まで温度を上げ、だんだんと温度が下がっていく間の味わいの変化を楽しむのがおすすめです。合わせる料理には焼き鳥がおすすめ。タレでも塩でも相性抜群です。兵庫県産山田錦との味わいの違いもぜひ楽しんでください。

しんぶんしシリーズ「五百万石60 純米無濾過生原酒」

桑山さん 五百万石らしさを前面に出した味わいになっているのが「純米60五百万石」です。麹米に山田錦を使うことで適度なふくらみをつけながら、五百万石特有の渋味や心地良いえぐみ、ビターさをしっかりと感じられます。豚の脂との相性が良く、味噌カツやどて煮を飛び切り燗と合わせるのが最高です。

しんぶんしシリーズ「亀ノ尾65 純米無濾過生原酒」

桑山さん 花巻産の「亀ノ尾」を用いたのが「亀ノ尾65」です。飯米なので米が硬いのですが、麹作りを工夫することで、力強くしっかりとした味わいを引き出しています。中華料理に合わせて頂くと、口の中に残りがちな油っぽさをスパッと切ってくれます。

受け継がれてきた酒造りに対する真摯な姿勢が銘酒を生み出す

6代目として蔵へと戻ってきた桑山さん。まずは、父が築き上げてきたこの味と、代々受け継がれてきた酒造りの哲学をしっかりと守り抜くことが基本だと話します。

桑山さん 基本に忠実な酒造りを守っていくことがまずは大事ですね。その上で、基本のコンセプトを守りながら自分らしさも少しずつ出していけたらと考えています。今の「長珍」には強いお酒が多いので、繊細な和食にも合わせやすい少し軽やかなお酒にも挑戦してみたいですね。

今回の取材を通じて強く感じたのが、長珍酒造で受け継がれてきた酒造りに対する真摯な姿勢。手仕事を惜しまない酒造りはもちろん、酒瓶を包む新聞紙にまでこだわって手間をかけて選んでいるというところは本当に驚きを覚えました。次に長珍酒造のお酒を頂くときには、1本1本にかける思いとともに頂きたいと思います。

桑山さん 「食中酒としておいしい」「燗にしておいしい」「熟成しておいしい」が長珍のお酒のコンセプトです。栓を開けてすぐに飲み干してしまうのではなく、ぜひ時間をかけて、ゆっくりと味の変化を楽しんでいただきたいです。また、うちのお酒は、酒造りから包装まで1本1本丁寧に心を込めて作っています。そういった思いを受け取って頂けたら嬉しいです。

-

新聞紙シリーズのラベルの文字は親族が毎年手書き 長珍の判子も1枚ずつ手押しされている

長珍酒造株式会社をもっと知りたい人のための直売所・酒蔵見学・イベント情報

直売所 なし

取扱店舗 全国各地の特約店(地酒専門店)約30店舗にて取り扱いがあります

酒蔵見学 なし

イベント 松坂屋名古屋店にて年1回販売会を開催(例年6月後半頃)

この他、「SAKAE SAKE SQUARE」や酒屋主催のイベントなどに参加しているのとのことです。 詳しくは公式インスタグラム、公式Facebookにてご確認ください。

桑山さん 津島では春の藤祭り、夏の天王川祭り、秋にはからくり人形をのせた山車が練り歩く尾張津島秋まつり、そして冬には「おみと」と呼ばれる開扉祭と、季節ごとに大きなお祭りがあります。開扉祭は、直径約1m長さ約10mもある大きな松明を男たちが担ぎ、火を付けた状態で津島神社の門を走って駆け抜けるという神事です。ドドドという地響きとともに門をくぐっていくのはすごい迫力ですので、ぜひ観に来てください。

関連記事