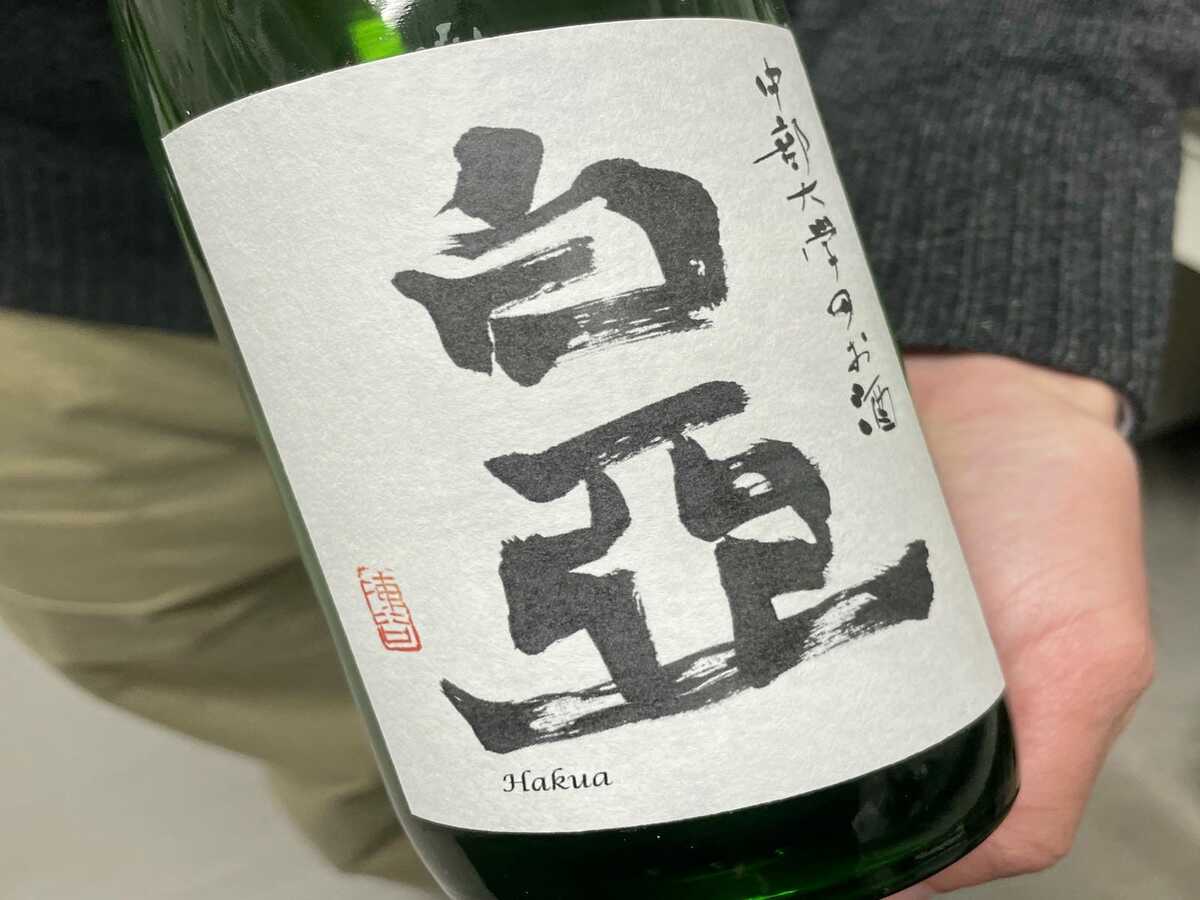

中部大学発! フヨウの花の酵母を使ったオリジナル日本酒「白亞」 ふるさと納税返礼品にも選出されたお酒の開発者にインタビュー

近年一部の大学で取り組まれているのが「大学発の日本酒造り」。バイオテクノロジーと密接な関係がある日本酒造りを通じて、大学の研究成果をわかりやすい形として表しながら社会に還元していこうという取り組みが進められています。

愛知県春日井市にある中部大学でも2013年より大学ブランド日本酒の取り組みを進めており、研究室で分離採取したフヨウの花の酵母を用いた日本酒「白亞(はくあ)」を発売中。2016年の発売開始から約10年にわたり醸造・販売が続けられており、現在では、春日井市のふるさと納税返礼品にも選ばれています。

-

中部大学ブランド日本酒 白亞

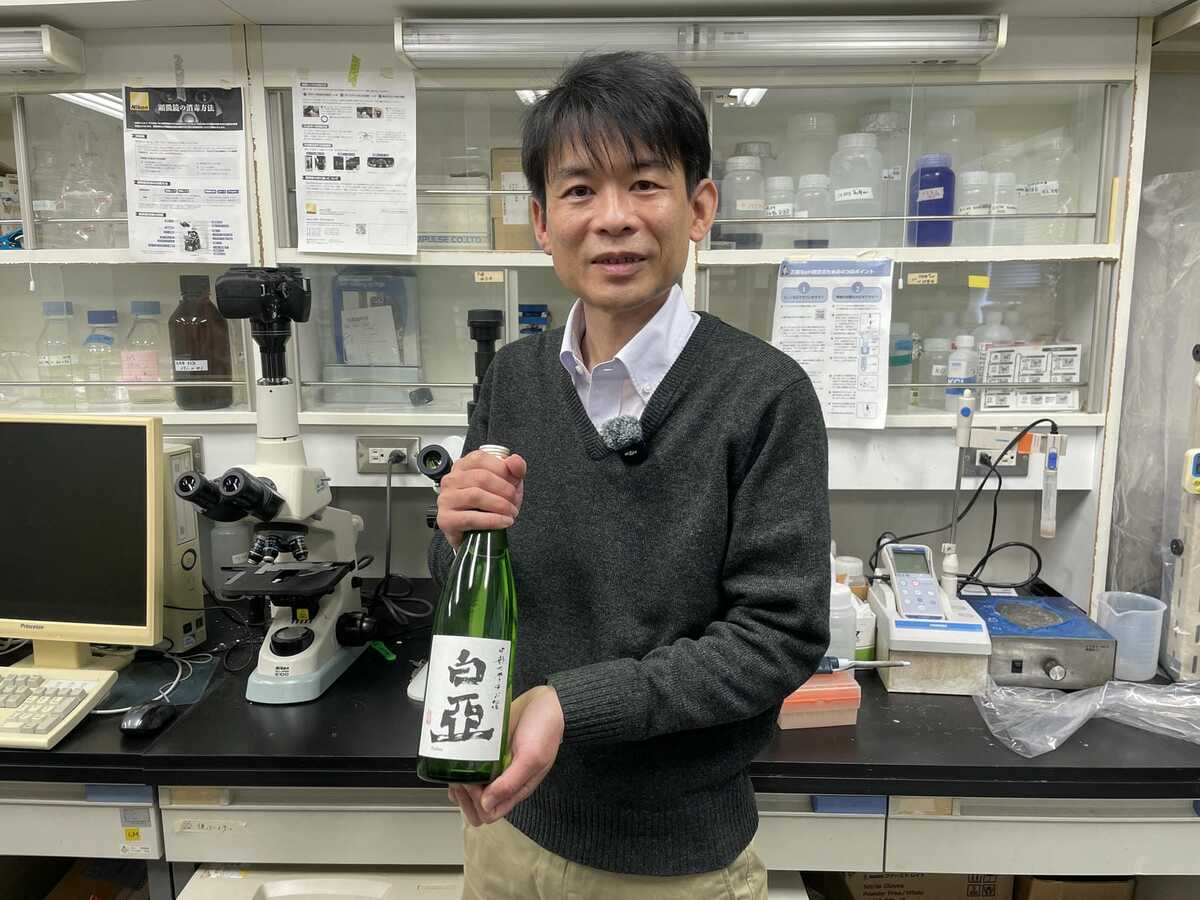

そこで今回は、中部大学ブランド日本酒「白亞」の研究開発や商品化に向けた取り組みについてインタビュー。プロジェクトを主導した中部大学応用生物学部准教授 金政真先生にお話をお伺いしました。

-

中部大学応用生物学部准教授 金政真先生

最初は“自由な研究”からスタート

もともとはバイオエタノールに関する研究を主に行っていた金政先生が中部大学で日本酒に関する研究をスタートしたのは2013年。大学の広報などにも関わっていく中で、「学生が関わったオリジナルの商品を作りたい」という思いから、意気投合した学生たちとともに研究をスタートしました。

-

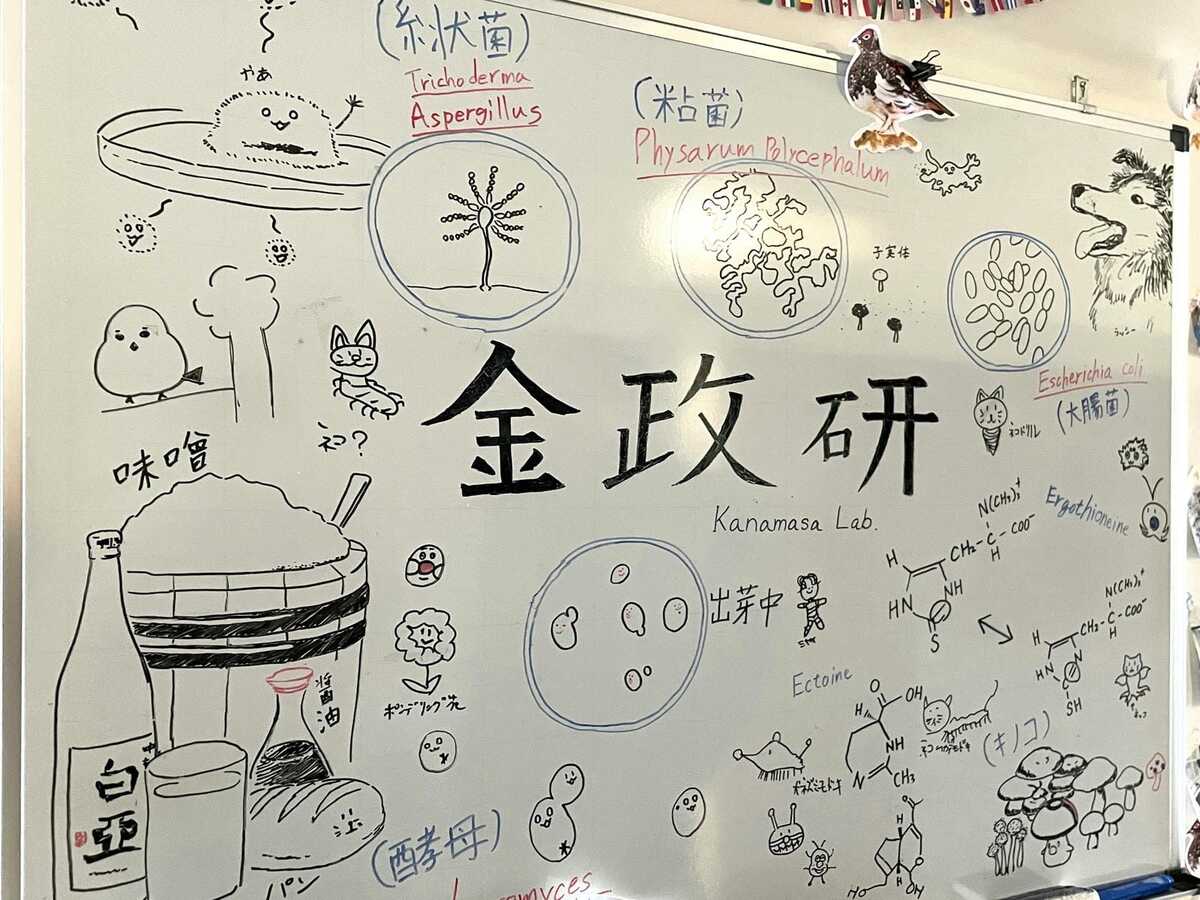

金政研究室の入口には学生が描いたイラスト入りのホワイトボードも

金政先生 もともと醸造など微生物の利用についての授業を行っており、学生たちとともに実際にやってみようというところから始まりました。花から酵母を見つけるというのは宝探しのような側面があり、いい酵母が採れるかどうかはやってみないと分かりません。そのため、国などから研究費を得るようなプロジェクトという形ではなく、当初は出来るだけお金をかけない遊び心のある自由な研究という形でスタートしました。

酵母探しは宝探し!

花から酵母を採るプロセスは採取した花びらと液体培養をチューブに入れるところからスタート。チューブに一般的な液体培地を入れて置いておくと様々な菌が生えてしまうため、成分を工夫した液体培養を使い、さらにフタを閉じて酸素が無い状態を作り出します。アルコール発酵を行う酵母は酸素が無い状態でも生きられるため、フタを閉じることで候補となる菌を絞り込めるそうです。

金政先生 酵母はブドウ糖からエタノールとともに二酸化炭素を作り出します。エタノールそのものは目に見えませんが、二酸化炭素の「泡」は見ることができますので、泡が出てくるとアルコール発酵が起きているかもしれないと分かるんです。匂いを嗅いで「パンとお酒が混ざったような香り」がすれば“当たり”である可能性が高いです。(アルコール度数が最大でも1%未満になる条件で実験しています。)

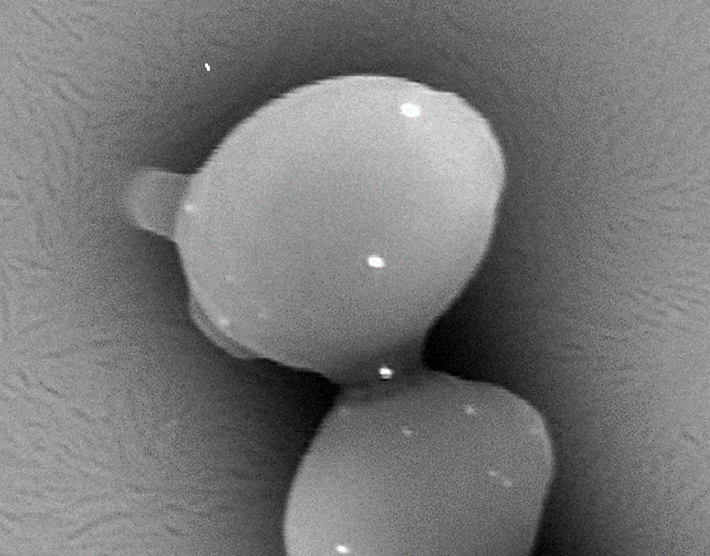

こうして “当たり”候補となる菌が見つかったら、次は電子顕微鏡で形状を確認します。食品に使われる酵母は“出芽酵母”と呼ばれ、芽が出たところがサボテンのような形になっているとのこと。同じような形になっていれば生物学的にはおそらく同じ仲間であろうということまで判別できるそうです。

-

フヨウ花酵母の電子顕微鏡写真

こうして見つかった酵母は、コロナ検査でよく聞かれるようになった「PCR法」という技術でDNAを増幅して分析。遺伝子を調べることで「食品に使える酵母」であるかどうかの確認が行われました。

金政先生 人間にも一人ひとり個性があるのと同じように、酵母も生物学上同じ種族のものあってもそれぞれ個性があります。2013年からはじまった研究では、大学内や自宅など身近なところから40種類ほどの花から菌を採取、培養し、約400サンプルの天然酵母を採取しました。その中から、学生のおばあさんが自宅で育てていたフヨウの花から採れた酵母が日本酒の醸造に適していることが分かり、現在に至るまでこの酵母で「白亞」の酒造りを行っています。

金政先生によると、研究の当初はワイン向けの酵母を探そうと考えていたとのこと。しかし、発酵が進んでアルコール度数が1%を超えてしまうと法律に触れてしまうため、大学の研究室内だけでは将来的な商品化に向けた研究を進められないという壁に当たってしまいます。

そこで協力を得たのが、バイオエタノール関係の研究でつながりがあった愛知県の公設試験場「あいち産業科学技術総合センター食品工業技術センター」。実は食品工業技術センターは日本酒分野に強く、設備や日本酒の酒造免許も保有しているのはもちろんのこと、高い技術力を持っており、日本酒の試験醸造ができる体制が整っていました。そこで、日本酒にターゲットを絞り、酵母の特性を調べる研究が進められました。

-

フヨウの花から採取された天然酵母 「白亞」の醸造にも使われている

産学官連携により商品化を実現

食品工業技術センターでの小スケールでの試験醸造で良好な結果が得られたことから、いよいよ商品化を目指して本格醸造を目指すことに。ここで醸造パートナーとして協力を得られたのが名古屋市守山区で江戸時代から酒造りを続けている東春酒造株式会社でした。

-

東春酒造での醸造の様子

金政先生 東春酒造さんは中部大学の中で産学連携を担当している研究支援課のコーディネーターとのつながりでご紹介をいただきました。普段自社で日本酒を造られている所ですし、得体の知れない菌を持ち込むなんてことは嫌がられるのが当然です。しかし、東春酒造の社長さんは新しいことも色々やっていきたいという気持ちを持っていらっしゃったこともあり、「やりましょう!」と仰っていただくことができました。中部大学としても、研究支援課が非常に有効に機能した良い例になっていると思います。

中部大学、愛知県の食品工業技術センター、そして東春酒造の産学官連携により商品化に向けた日本酒造りが本格的にスタート。原料米には「五百万石」を用い、精米歩合70%の純米酒として醸造が行われています。

金政先生 醸造はほぼ東春酒造さんにお任せする形になっています。天然酵母は日本酒醸造用に特化した酵母に比べるとアルコール発酵が進みにくく、原料の糖分が残りやすいという特性があることから、バランスの良い味わいに仕上げるよう、杜氏さんが原料米や精米歩合を考えられました。フヨウの花から採れた単一の酵母を使うこと、他のアルコールを混ぜないことがこだわりです。

「白亞」は甘さと酸味のバランスがちょうどよく、スッキリと口当たりが良く飲みやすい味わい。2025年に出来上がったものは甘さも酸もしっかりしたフルボディを思わせるような濃い目の味わいとなっており、デザートに良く合う味に仕上がったそうです。

-

中部大学ブランド日本酒「白亞」

金政先生 「白亞」は冷やした方が美味しいお酒で、ソーダ割りにしても美味しく頂けます。ラムレーズンにちょっとかけて食べても美味しいんですよね。少し贅沢ですが料理酒にも向いていて、「白亞」で角煮を作ると格別の味わいになります。

現在は各地の大学が日本酒の商品化に取り組んでいますが、その中で、中部大学の「白亞」は学内外の協力を得ながら10年近くにわたり製造・販売が続いている好事例となっています。

学側も学内販売に加えネット販売が可能となるよう、関連法人での酒販免許を取得。さらには地元の居酒屋やスーパー、酒販専門店などへの卸売なども行っている他、近年は春日井市のふるさと納税返礼品にも選出されています。

金政先生 商品化に向けた立ち上げの段階で課題となったのが、酒造りの規模でした。東春酒造さんには最小のスケールでお願いしたのですが、同社はメーカーですので一番小さくても米200kgという規模。最初は有志の教職員の協力で始めましたので、ちゃんと日本酒になったときにはホッとしたのを覚えています。

「白亞」が繋ぐ“自由な研究”

“自由な研究”からスタートした日本酒「白亞」のプロジェクトは、学内外から様々な協力を得て大きく成長。製造された「白亞」は毎年完売しており、さらに得られた収益の一部は研究費として還元されています。

金政先生 「白亞」のプロジェクトは学生、教員、事務方といった学内の関係者の一体感がすごかったですね。また、食品工業技術センターや東春酒造さんを始めとした学外の方にもお世話になり続けています。大学の広報にも繋がる活動となっていて、今後も初心を忘れず、風味豊かで特色あるお酒の開発や販売を継続していければと思います。

2025年版の日本酒「白亞」は例年よりもアルコール度数は少し控え目ながら、甘味と酸味のバランスの良いフルボディのようなお酒に仕上がったそうです。4月頃より中部大学内の販売所及び中部大学サービスWebサイトなどで販売予定とのこと。大学から生まれた美味しい日本酒、ぜひ一度お試しください。

関連記事